○木村英子君

れいわ新選組の木村英子です。

本日は、一向になくならない障害者の方の踏切事故について質問します。

国交省は、障害者や高齢者などが安心して交通機関の利用ができる環境の促進のために、2006年のバリアフリー法を制定し、その経過の中で、車いすを利用している障害者の方の社会参加は少しずつ広がり、車いすの方を街なかで見かけることが増えてきました。しかし、社会参加が進んでいく一方で、交通機関の整備が追い付かず、踏切での痛ましい事故が頻発しています。障害者や高齢者の踏切事故の多くの原因は、車いすや三輪のシルバーカーなどの車輪が踏切のレールにはまってしまうことにより抜け出せなくなることにあります。

そのような状況の中で、令和3年5月の国交委員会の質疑では、車いすでの車輪が溝にはまらないようにレールに緩衝材を入れたり、3D式の障害物検知装置を設置するための補助を拡充するなど求めてきましたが、改善が見られず、その後も事故が続いている現状にあります。

例えば、車いすの方が線路を渡るとき、線路に対して直角に進むように気を付けていますが、道路の凸凹などによって車いすのタイヤが横になってしまったり、思うように動かず、溝に落ちてしまって事故になってしまうことが多い現状にあります。

国は、防止策として、できるだけ介助者と一緒に渡ることや、線路に対して直角に通行することを推奨しています。しかし、様々な障害者の方がいる中で、介助者の付添いがいる方もいれば、一人で線路を渡る方もいます。車いすの形状についても多様であり、車いすを利用している方にとっては、線路を渡るときにどんな注意を払っても危険と隣り合わせの日常生活であり、踏切は大きな不安となっています。どんな障害があっても、また車いすなどの様々な福祉用具を利用していても、健常者の方と同じように安心して踏切を渡ることができるよう、安全対策を早急に整えていただきたいと思います。

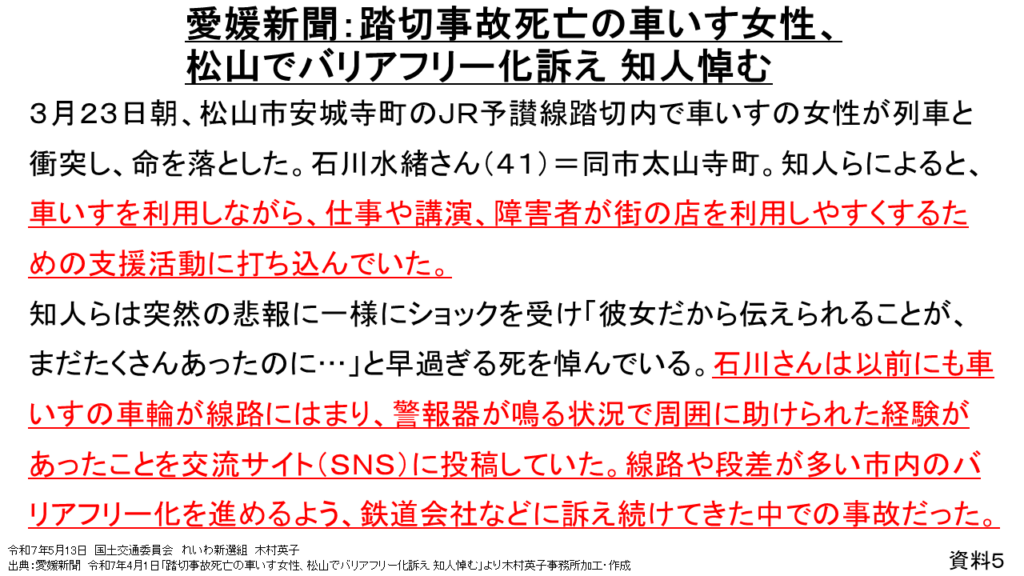

資料5をご覧ください。

今年の3月23日に、愛媛県松山市で車いすの方が踏切ではねられ亡くなるという痛ましい事故が起きました。この方の関係者の方たちは、とても心を痛め、二度とこのような悲惨な事故が起こらないように対策してほしい、車輪がレールにはまらないような装置を作ってほしいとの要望がありました。

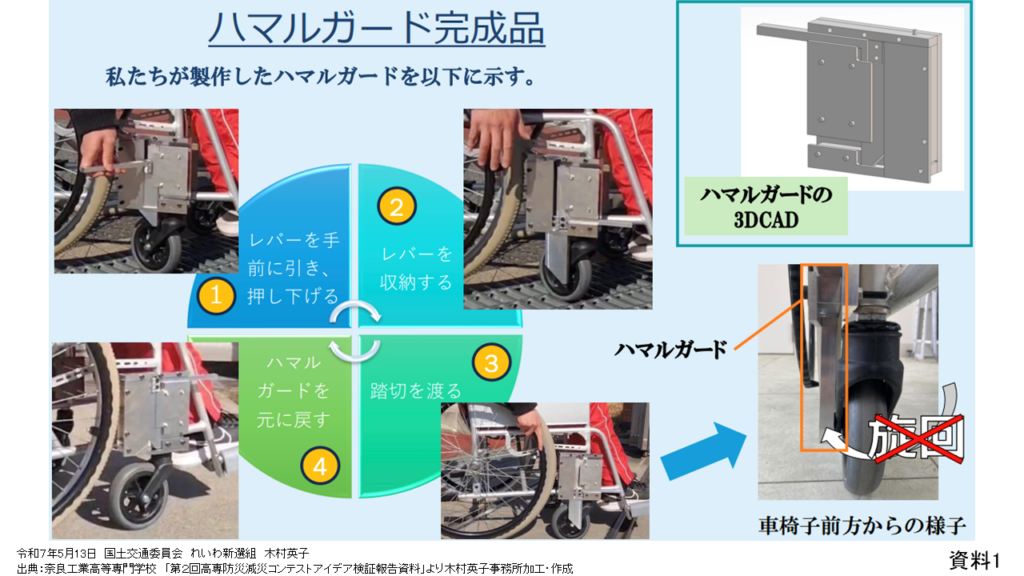

資料1をご覧ください。

車いすのタイヤが線路の溝にはまることを防ぐために、ハマルガードという器具を奈良工業高等専門学校の学生さんたちが開発しました。このハマルガードという器具は、車いすの前輪の横に取り付け、タイヤの旋回を規制することで線路の溝にタイヤがはまってしまうことを防ぐことができ、今ある既存の車いすにも付けられるというメリットがあるそうです。

このハマルガードは、第二回高専防災減災コンテストの審査員特別賞を受賞しています。このような学生さんたちの取組は踏切事故を防ぐ大きな一歩となりますので、是非参考にしていただきたいと思います。

そして、国として、日本福祉用具・生活支援用具協会、JASPAに対し、車いすの車輪が線路の溝にはまることを防ぐための装置の開発を早急に取り組んでいただきたいと思っていますが、経済産業副大臣のお考えをお聞かせください。

○副大臣(大串正樹君)

ご指摘の件につきましては、3月23日に愛媛県内で発生いたしました大変痛ましい事故であったものと承知をしております。亡くなられた方のご冥福と、そしてご遺族の方へのお見舞いを申し上げたいと思います。

その上で、経済産業省といたしましては、これまで電動車いすの日本産業規格に関する委員会に参加いたしまして、評価項目の一つであります溝の走破性能の改正を行いました。また、製品の安全性や使用上の注意事項に関する基準に適合していることを示すSGマークの取得要件として、手動車いすの取扱説明書の中で踏切等の走行時に関する注意を明記するといった対策を実施してきたところでございます。

また、今回、ご指摘ありました今回の事故を受けまして、経済産業省は改めて一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会に対しまして事故防止の具体的な対策の検討を要請したところでございます。

経済産業省といたしましては、引き続き、関係団体との議論を踏まえて、事故防止に向けた普及啓発活動や製品の安全性向上に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

○木村英子君

今お答えいただいた、日本福祉用具・生活支援用具協会に対して要請をしていただき、本当にありがとうございます。今後も開発が進むように、早急によろしくお願いしたいと思います。

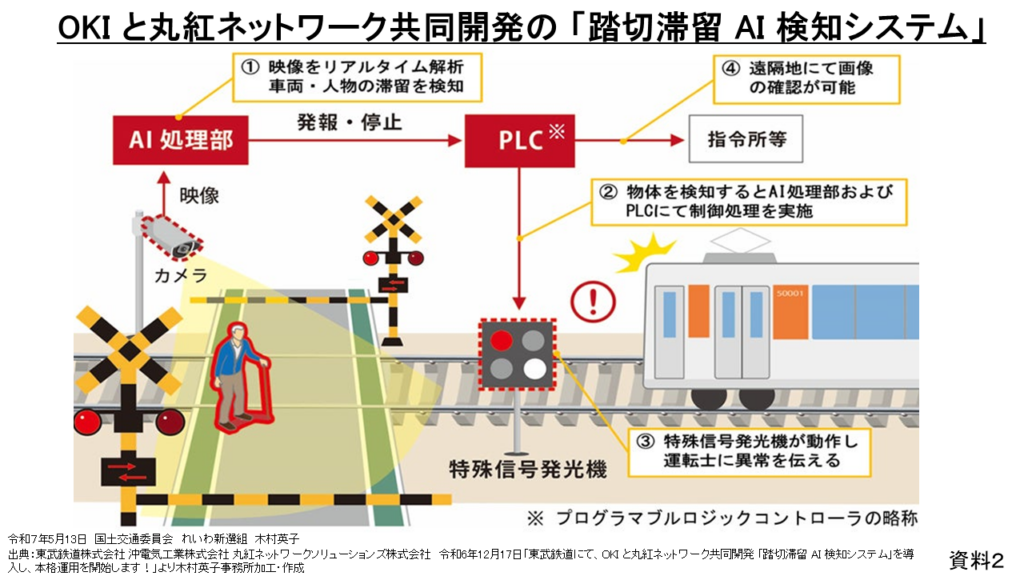

次に、新しく開発されたAIカメラの補助について質問します。

資料2をご覧ください。

昨年12月には、沖電気工業と丸紅ネットワークが共同開発した踏切滞留AI検知システムが東武鉄道の踏切に導入されたと報道が出ています。この新しい検知システムは、カメラを用いてAIが画像処理により踏切内の人を検知するもので、簡単に設置でき、今までのシステムより安価に導入することができるそうです。以前質疑した3D障害物検知装置は、設置費用が1台2000万円くらいと高く、設置が余り進んでいない状況にありますが、比較的安価に設置できるこの新しい検知システムの導入を進めることで設置箇所を増やすことが可能になり、踏切事故を防ぐことができると考えます。

ですから、カメラ式のAI検知システムを導入するためにも、補助を出すことを含め早急に進めていただきたいと考えていますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(五十嵐徹人君)

お答えを申し上げます。

鉄道事業者におきまして、踏切に設置したカメラの映像をその場で高精度かつリアルタイムにAI画像処理を行うことで踏切内の人などを検知対象とした新たな踏切上検知システムが導入されていることは承知をしておるところでございます。

なお、この検知システムにつきましては、複数の鉄道事業者におきまして、様々な環境の下におきまして確実に検知できるような技術的な検証を実施中であるというふうにも承知をしているところでございます。

一方、国土交通省におきましては、自動車を検知する障害物検知装置の設置については平成13年度から補助を行ってきており、平成28年度からは、歩行者や車いすなどが検知可能な踏切障害物検知装置への切替えを補助対象に追加をいたしまして、鉄道事業者の導入を促進しているところでございます。

現時点では、障害物検知装置の設置数は令和6年3月末現在で1万166か所となっているところでございます。

先生からご指摘をいただきました踏切滞留AI検知システムにつきましては、これを補助対象として加えることにつきましては、先ほどもご紹介しました技術的検証や様々な関係者のご意見なども踏まえて、必要な支援制度の更なる拡充も含めて今後検討してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○木村英子君

AI検知システムが確実に検知することが可能かどうか、また開発状況等踏まえて必要があるかどうかということを今おっしゃっていましたけれども、事故はいつ起こってもおかしくないような今の現状でありますので、早急に開発を進めるように補助の検討もしてもらいたいと思います。

次に、踏切事故を防ぐためのアプリの開発についてお尋ねします。

令和3年8月、宝塚市の踏切内で車いす利用者の方が溝にはまって動けなくなっているところをタクシー運転手の方が緊急ボタンを押した上で助け出したということがありました。

資料3をご覧ください。

現在、日本信号株式会社が踏切の事故を防ぐために「信GO!」という名前のアプリを開発しています。このアプリには、アプリを使っている歩行者や車の運転者に対し、列車が近づいたり遮断機が下りているかなどの踏切の状態をスマホに知らせ、安全な横断を支援する機能があります。また、踏切内に取り残された人がいた場合にはそれを知らせ、非常ボタンを押すことを促す機能があります。このアプリがあれば、踏切での事故を未然に防ぎ、事故を減らすことができると考えます。

日本信号株式会社が開発したアプリを含め、何らかのシステムの開発と導入へ向けた取組を国交省として早急に検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(五十嵐徹人君)

お答え申し上げます。

先生からご指摘がありましたとおり、現在、日本信号株式会社が、車いす利用者が踏切内で動けなくなった場合に周りの人に音声等で非常停止ボタンを押すように促すことなどを目的としたアプリを開発していることは承知をしているところでございます。

私ども、日本信号からもお話を伺っておりますけれども、日本信号からは、実際の導入には操作誤りや誤作動などに対する対応も含めて引き続き検証が必要であるというふうに聞いているところでございまして、私どもといたしましては、まずはこの事業者における技術の開発を進めていただくことが非常に重要であるというふうに認識をしております。

国土交通省といたしましては、繰り返しになりますけれども、引き続き、障害物検知装置の設置に対して必要な支援をするとともに、こうした技術開発の状況なども踏まえて更なる踏切の安全対策を実施してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○木村英子君

そうですか。技術開発についても、これも早急に進めていただきたいと思います。

次に、障害物検知装置の義務化について質問します。

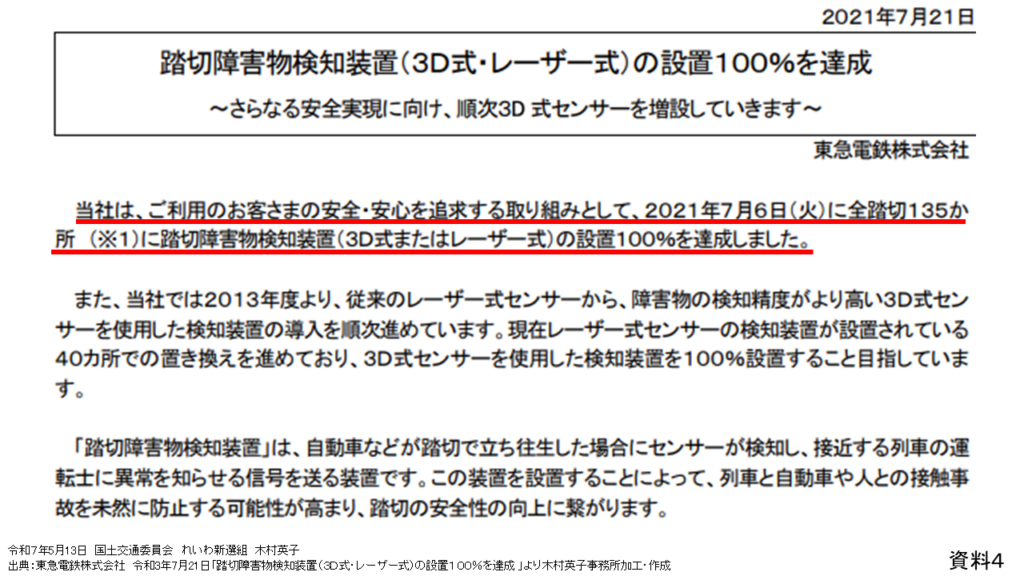

資料4をご覧ください。

東急鉄道では、全踏切に踏切障害物検知装置の設置100%を達成するという目標を掲げ、実際に令和3年7月21日に、踏切の障害物検知装置の設置率100%を達成しています。

昨年6月にも、愛知県刈谷市で手押し車を押していた高齢者の方が踏切内で列車にはねられて亡くなる事故が起こりましたが、この場合においても障害物検知装置があれば助かった命ではないかと思います。

このような悲惨な踏切事故をなくすためにも、ほかの鉄道事業者にも障害物検知装置の普及を進めるとともに、踏切に検知装置を設置することを義務化していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(五十嵐徹人君)

お答え申し上げます。

障害物検知装置につきましては、列車の速度、鉄道及び道路の交通量、通行する自動車の種類などを考慮してその設置を判断されるものであることから、現時点では、大変申し訳ございませんが、全ての踏切を対象に一律に義務付けをすることは考えておりません。

その上で、国土交通省といたしましては、踏切の交通量や事故の発生状況に加えまして、付近に障害者支援施設がある踏切などに対しまして先ほどご紹介をしております障害物検知装置の設置等への補助を行い、導入の促進に努めているところでございます。

繰り返しになりますけれども、国土交通省といたしましては、引き続き、こうした障害物検知装置の設置など、踏切の安全対策を着実に進めるように鉄道事業者を指導してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○木村英子君

もう困りましたね。AI検知装置も、アプリで踏切での危険を知らせる装置も、障害物検知装置の設置も開発中で検証が必要とのお答えですけれども、事故はいつ起こるか分かりませんし、この対策を実行を早めていただけないと困りますね。踏切事故が頻繁にもう今起こっている現状ですから、そういう状況を見ると、ちょっと改善されているとは私は余り思えません。義務化することが無理ならば、その踏切事故を防ぐための何らかの方策を早急に考えていただきたいというふうに思っています。

先ほどお話しした松山市の事故で亡くなられた方は、資料5の記事にあるように、以前にも、生きているときですけれども、車いすの車輪が線路にはまって、警報器が鳴る状態で周囲の人に助けられた経験があったそうです。線路や段差が多い市内のバリアフリー化を進めるよう、この方は鉄道会社などに訴え続けていたと聞いています。また、心のバリアフリーによるまちづくりを目指して、車いすを利用しながら仕事や講演会、障害者が街の店を利用しやすくするための支援活動にも打ち込まれていたと聞いています。

事故が起きた踏切には障害物検知装置もなかったと聞いていますが、踏切の安全対策が取られていればこの方は亡くなることはなかったと思います。先ほど私が申し上げた車いすの安全装置や障害物検知装置などのご要望は、命を守る最低限の方策であり、無念にも事故で亡くなられた方の遺族や友人からの強い思いでもあります。本日挙げただけでもこんなにも事故が起こっている状況ですのに、質問したほとんどが難しいという回答で、これでは亡くなった方が報われないと思います。

平成27年には、高齢者等の踏切事故防止対策検討会が開催されましたが、車いす利用者についてはきちんと検討されておらず、それ以来、検討会も実施されていません。さらに、各地では、踏切道改良促進協議会でも事故対策について話し合われているにもかかわらず、いまだに車いす利用者の踏切の安全対策が進んでいないところも多く、このままでは踏切事故がなくなりません。ですから、国交省として事故の防止のために早急に取り組んでいかなければならないと思います。

今日、私から提起させていただいた内容を含め、踏切における車いす利用者の安全対策を検討するために日頃交通のバリアにさらされている当事者の声を国交省は聞くべきだと思います。今後、当事者を交えた検討会や意見交換会を早急に設置していただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。

○国務大臣(中野洋昌君)

お答え申し上げます。

国土交通省では、ご指摘のとおり、平成27年に高齢者等の踏切事故防止対策検討会を開催をし、これは車いすの利用者も含めまして対策を検討し、取りまとめました。

具体的には、踏切内の段差やレールとの路面との隙間に車輪が、車いす等の車輪が引っかかり、踏切内に取り残される可能性があるということで、段差解消による踏切内の平準化、緩衝材によるレールと隙間の解消などの対策を提示をしております。

また、こうした安全対策等は、踏切道改良促進法に基づく協議会の場などで鉄道事業者に周知をするとともに、人や車いすを検知しやすい障害物検知装置の設置などの導入も支援をしております。

ご指摘のとおり、現状でも車いす利用者の事故が発生をしております。引き続き、こうした対策を推進をすることに加えまして、踏切道における車いすの利用者等の事故の発生状況等の原因分析や再発防止策などの検討を進めるとともに、ご指摘もございました、年内をめどに車いす利用者や鉄道事業者等との意見交換の場の設置を含めまして、しっかり検討してまいりたいというふうに考えております。

○木村英子君

大臣から、年内に当事者を交えた意見交換会を検討していただけるというご発言をいただいたので、本当に良かったと思います。

これからも、車いすを利用している方や高齢者の方のやっぱり事故がなくなるように、推進をよろしくお願いしたいと思います。