○木村英子君

れいわ新選組の木村英子です。

本日は、道路法改正案に関連し、被災者の避難について質問します。

今回の改正案では、災害時に道路損傷や倒壊物などの寸断された道路に救助や救援ルートを確保するための道路啓開計画を策定し、計画策定に当たっての協議会を設置する法案となっています。

しかし、災害時に被災者の救助においては、山積する課題の中で、特に障害者や高齢者など自ら避難できない方への救助に関する取組が最も遅れており、災害関連死も含めて死亡者数の増加は深刻な問題となっています。災害が起こるたびに障害者や高齢者など災害弱者の方が取り残される状況は、避難に関する事前の計画が十分に立てられていないことも大きな原因であると思います。例えば、東日本大震災の福島の双葉病院のように取り残され亡くなってしまう方や、避難所での過酷な生活による災害関連死を容易に引き起こす状況は、国の対策の遅れや事前の避難計画の不備などが原因だと考えられます。

資料1をご覧ください。

昨年の能登半島地震でも被災地が孤立し、丸2日たっても水や薬が被災者に十分に届かず、道路が損傷した奥能登地域には大型トラックが入れないため、軽トラックがリレー方式で水や食料などの支援物資を運んでいたと聞いています。さらに、珠洲市では、道路が寸断される中、海上輸送も検討されたそうですが、天候が悪いことに加え、沿岸の水深が浅いため、海上自衛隊の船が接岸しづらい状況で、たくさんの高齢者の方への物資が届かない状況でした。

このような事態を今後引き起こさないためにも、災害時に備えた事前の対策が最も重要ですから、各自治体が障害者や高齢者の自宅の場所や状況、また重要拠点である各施設を把握して、平時から啓開計画に取り入れていくことが重要だと考えます。

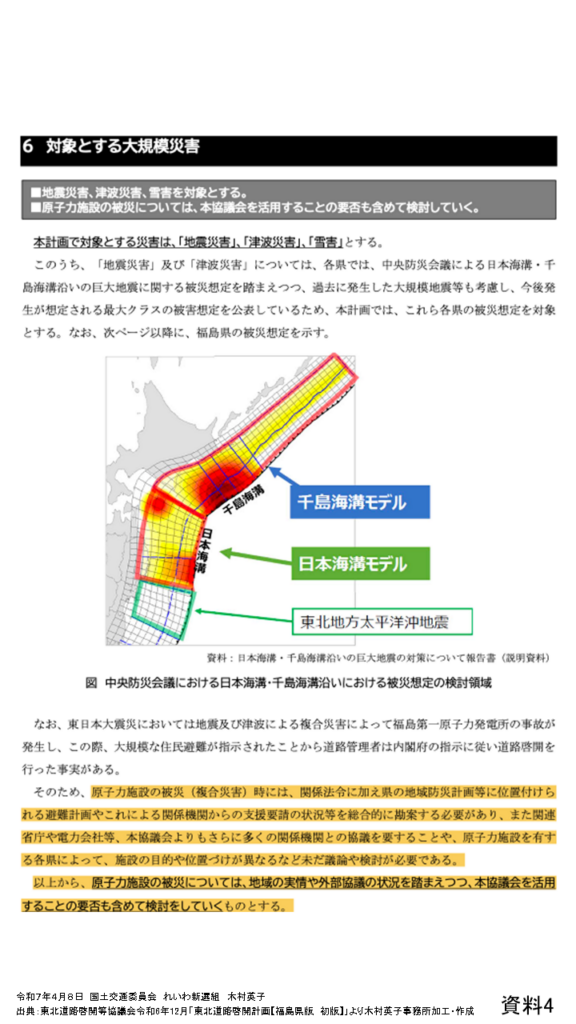

例えば、資料2のように、栃木県や徳島県では道路啓開計画の策定のための協議会に福祉部局が参画しており、重要な施設である災害拠点病院や、実際に救助をする災害医療派遣チームのDMATなどの担当部署である福祉部局の参画が重要と考えられています。

しかし、大半の自治体の協議会には福祉部局は入っていません。そのため、ふだんから福祉部局が把握している障害者や高齢者の状況や住所などの情報が生かされず、近隣の住民の方にも知られることなく、救助が遅れて取り残されてしまっています。このような悲惨な状況を招かないためにも、福祉部局が平時から啓開計画の協議会に必ず参画することが災害弱者の命を助けることにつながると思います。

事前に福祉部局が障害者や高齢者の方たちの避難訓練や避難ルートの確認などを協議するために、道路啓開計画を策定するための協議会に参画することを国として必須にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(山本巧君)

今回、道路啓開計画、法定化をさせていただきます。策定に当たってこの法定協議会で策定をしていくということでございますけれども、委員ご指摘のように、災害拠点病院などへのアクセスを確保するというような観点で、都道府県の福祉部局の方々からもご意見をいただくというのは非常に大切なことだというふうに思っております。

ご紹介ありましたように、既にこの協議会の中に福祉部局が参画をしておられる都道府県もございます。今後、こうした事例も参考とさせていただいて、この法定協議会を設置する際に、福祉部局の参加について都道府県とも調整をしてまいりたいというふうに考えております。

○木村英子君

災害時に備えるためにも、早急な調整をしていただきたいと思います。

能登半島地震では、救助が遅れる中で、実際に寸断された道路を民間のNPO団体などが復旧に当たっています。

資料3をご覧ください。

例えば、石川県珠洲市において、HEROs災害支援チームの方々が小型重機を使って瓦れき撤去活動に取り組んでいました。この記事によれば、倒壊した家屋が道を塞いでしまっているので、まずは道を開通させる、そうすると電力会社の作業車が入ってきて電気を通電させることができます、次第に水道や工事の会社も入り、さらに復旧が進む、自分たちが先陣を切って行うのは、住民の方々が家に戻りたいと願う希望の扉を道とともに開いてあげることだと代表の山本さんが語っています。

人命救助のタイムリミットは七十二時間と言われている中、こうしたNPO団体の方たちが必死に復旧に当たられました。迅速な道路啓開と救助が急務であり、現地の住民の方やNPO団体などの支援や連携が被災者の方たちの命を左右しますから、とても重要な存在と言えます。ですから、災害復旧に当たっては、技術系NPO団体など、道路啓開計画策定のための協議会や啓開訓練への参加を取り組むべきだと思います。

先日の衆議院の国土交通委員会では、同じ会派のたがや議員が技術系NPO団体などの参画を求めるのに対し、ちょっと失礼します。配慮をお願いします。

○委員長(小西洋之君) はい。

しばしお待ちください。

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(小西洋之君) 速記を起こしてください。

○木村英子君

また、先日の衆議院の国土交通委員会では、同じ会派のたがや議員が技術系NPO団体などの参画を求めたのに対し、中野大臣が検討していくと答えられました。具体的にいつ頃までに検討していただけるのか、教えてください。

○政府参考人(山本巧君)

道路啓開は、大規模災害の発災直後から、特に幹線道路等において緊急車両の通行を確保するため、道路上の大量の土砂、瓦れきを撤去するものでございます。被災箇所では、地盤や斜面が不安定で二次災害のおそれもあります。こうしたことから、これまでの道路啓開の実作業は土木工学的な知見を有していることや、あるいは作業員の方の安全管理も徹底をされているということが必要でございますので、建設会社により実施をされてきたところでございます。

一方で、ご指摘のとおり、いわゆる技術系NPOの方々が生活道路などで土砂を除去する活動を行っておられることも承知をしております。また、こうした取組と連携をすることによりまして、総合的な地域の防災力を高めることが重要であるというふうに考えてございます。

この道路啓開を策定するためのガイドラインを今年の夏頃をめどに策定をする予定でございますので、それまでに、この役割分担を含めてですね、協議会への参加について検討してまいりたいというふうに思ってございます。

○木村英子君

技術系のNPO団体の参画が進むように必ずガイドラインの方に盛り込んでいただきたいと思います。

次に、今回の法案に盛り込まれた道路啓開計画は地震や津波などの自然災害が前提とされており、原子力災害については、内閣府防災の所管であり、道路法の枠組みとしては考えられていません。しかし、半島などの原子力発電所がある地域においては、自然災害とともに原発の事故の複合災害の危険性は常にあり、一たび災害が起これば何倍もの被害が想定され、地元の人たちは常に原子力事故の不安を抱えています。

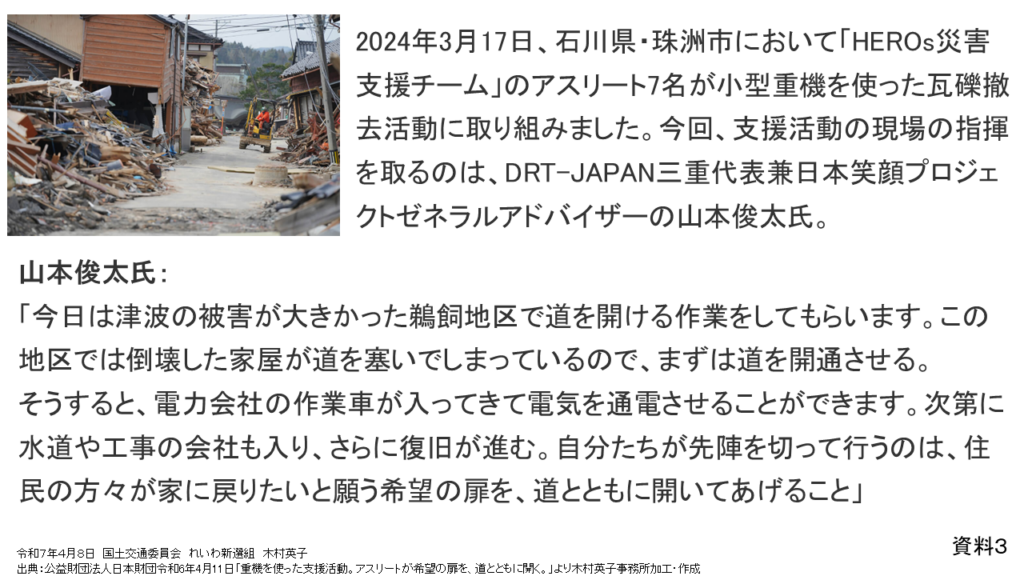

資料4ご覧ください。

昨年12月に作られた福島県の啓開計画では、原子力施設の被災については、地域の実情や外部協議の状況を踏まえつつ、本協議会を活用することの要否も含めて検討していくと書かれていますが、複合災害である原子力災害については検討が放置されたままです。原子力発電所の周辺の地域においては災害時の原発事故は避けられない現実ですから、災害時の事前の備えが急務だと考えます。

中野大臣は、先日の衆議院の国土交通委員会で、自治体の避難計画を踏まえた啓開の優先順位の考え方が必要だとも発言されました。しかし、国は、原子力事故が起こった場合には、障害者や高齢者などの要配慮者は無理な避難行動は行わず、放射線防護対策が講じられた施設に屋内退避することとしていますが、実際には、地震などが起これば、家屋が倒壊し、屋内退避は困難を極めます。

能登半島地震では、北陸電力志賀原発から30キロ圏にあり、事故時に障害者や高齢者などが一時避難するとされていた放射線防護施設は21か所ありました。しかし、そのうち6施設で損傷や異常が起き、そのうち2つの施設は使えずに閉鎖され、全ての施設で断水になっていたとされています。

地震や津波によって原発事故の複合災害になった場合、避難も屋内退避もできない状況が発生する可能性が高く、障害者や高齢者の避難はもとより、住民の安全についても十分に考えられているとは到底思えません。

今回の改正案の道路啓開計画には原子力災害は対象でないと国交省は説明されていますが、人災でもある原子力災害の重大な被害を招かないためにも、道路啓開計画に原子力災害との複合災害についても取り入れることを含め、どのようにお考えになっているのか、大臣の考えを教えてください。

○国務大臣(中野洋昌君)

お答え申し上げます。

道路の啓開は、自然災害に伴い発生した土砂など、道路上から障害物除去を行うというものでございますので、単独の原子力災害だけの場合は道路上へ土砂などが流入をするという事態は想定しにくいということで、道路啓開計画の策定については地震、津波などの個別の自然災害を対象としてまいりますが、他方で、複合災害、委員が御指摘の、こうした対応について考慮をする必要がございます。

例えば、原子力災害との複合災害については、避難計画を踏まえた啓開の優先順位の考え方であるとか放射性物質の放出のおそれがある場合の建設業者等の作業の考え方などについて道路啓開計画に関するガイドラインなどにおいて整理をして、道路啓開計画へ必要な反映を行うことを検討をしていく予定であります。

こうした検討に当たりましては、内閣府原子力防災などの関係省庁とも十分に連携をしてその実効性を高めてまいりたいと、このように考えております。

○木村英子君

今後起きる災害について、原子力災害もあり得ると思いますので、内閣府と国交省が連携して各自治体へ働きかけをお願いしたいと思います。

以上で終わります。