○木村英子君

れいわ新選組の木村英子です。

本日は、障害者の方が飛行機を利用する際のトイレ問題について質問します。

公共交通機関は地域で生活するために欠かすことのできないインフラですが、障害者にとってはバリアが多い現状にあります。障害者の方が交通機関を使って外へ出るときに躊躇してしまう大きな理由の一つにトイレの問題があり、どこに行くにも悩みの種になっています。

トイレのバリアの解消については、公共施設や公衆トイレなど、車いすの方が利用できるスペースの設計標準など、幾度か国土交通委員会の質疑で取り上げてきましたけれども、交通機関のトイレのバリアフリー化はまだまだ遅れています。例えば、車いすの人が飛行機でトイレを利用する際に、客室乗務員から構造上などの理由でトイレの利用を断られたり、差別的な対応をされている障害者の方がたくさんいます。

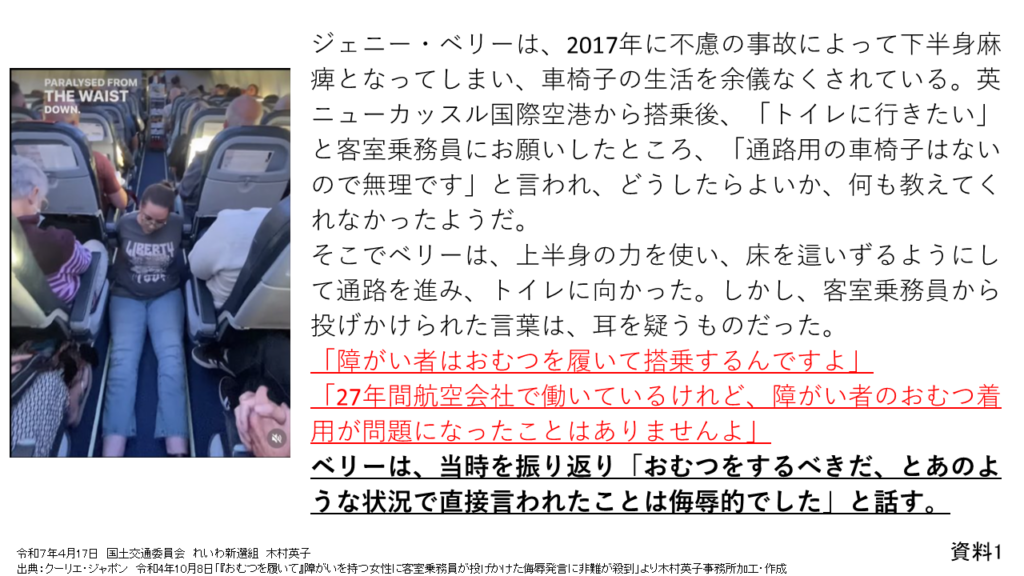

例えば、資料2では、脊髄性筋萎縮症の方が海外旅行をするために飛行機を利用しようとしたところ、「おむつはどうですか」と言われたそうです。

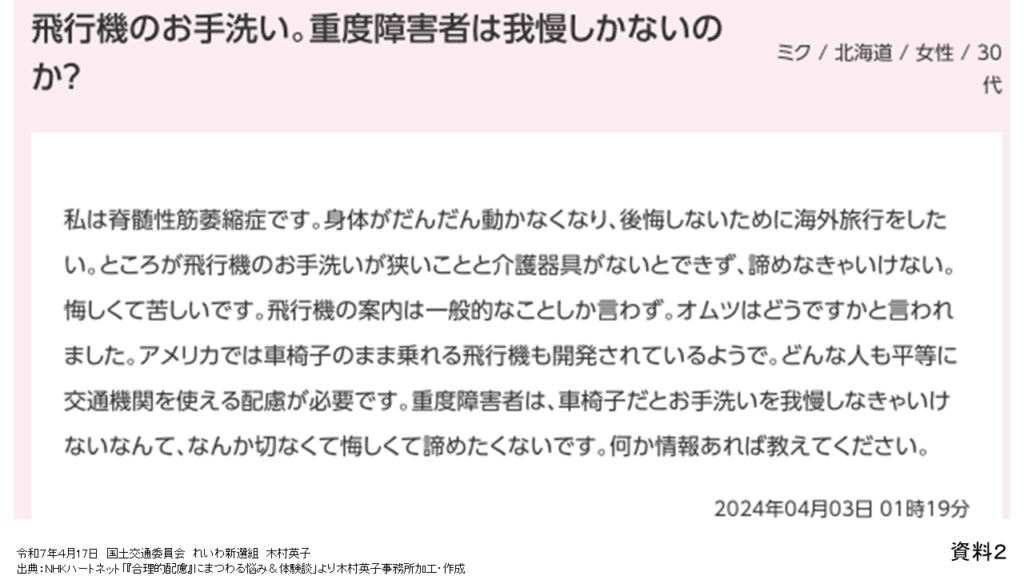

海外の事例では、資料1のネット記事によれば、2022年に、下半身麻痺で車いすで生活をしている方がイギリスのニューカッスル国際空港から飛行機に搭乗後、トイレに行きたいと客室乗務員にお願いしたところ、「通路用の車いすはないので無理です」と言われ、上半身の力を使い、床をはいずるようにして 通路を進み、トイレに向かったそうです。その際に客室乗務員から、「障害者はおむつをはいて搭乗するんですよ、27年間航空会社で働いているけど障害者のおむつ着用が問題になったことはありませんよ」といった言葉を投げかけられ、その方は当時を振り返って、おむつをするべきだとあのような状況で直接言われたことは侮辱的でしたと語っています。

私の友人も、最近、飛行機に乗った際に、客室乗務員から「我慢してください」とか、「おむつははけないのですか」と言われ、差別的な発言にとても激怒し、今後はやめてほしいと訴えたと聞いています。

障害者の方は、構造上トイレに行くことができない上に、人に迷惑を掛けたくないという思いからトイレを我慢してしまう方がいる中で、その上、おむつをしてくださいと言われたときの屈辱的な思いは、次に飛行機を乗ることさえ躊躇してしまいます。

障害があっても、旅行や仕事など、ほかの人たちと同じように自由に飛行機を利用して社会参加をしたいと望んでいる人はたくさんいます。今後、障害のある人たちへの対応を改善していくためにも、合理的配慮の在り方など、当事者を交えての検証を含め、定期的な意見交換会などを開催していただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(平岡成哲君)

お答えをいたします。

昨年4月より、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されたことを踏まえまして、航空会社におきましては、安全性を確保しつつ、適切な対応が図られることが極めて重要であると考えております。

こうした考え方に基づきまして、国土交通省としては、本年中に国土交通省、障害者団体及び航空会社が参画する意見交換を行う準備を進めており、本件も含めまして、当事者の皆様のご意見を聞く場を設けたいというふうに考えております。

国土交通省といたしましては、こうした機会を通じて当事者の皆様の声をしっかり伺いながら、バリアフリーの推進に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

○木村英子君

是非、意見交換会を進めていただきたいと思います。

次に、介護者を伴ってのトイレの利用について質問いたします。

障害者の方は、その障害によって付き添う介護者の人数が違います。しかし、現在のジャンボ飛行機のトイレは、介護者と障害者本人の2名しか入れない規定になっています。

私のところに来た相談では、2人以上の介護が必要な障害者の方がジャンボ飛行機を利用した際、トイレを利用しようとしたところ、乗務員に介護者2人で入ることを断られました。その飛行機にはトイレが2か所あり、うち一つは機内用の車いすが入れる少し広めのトイレでしたが、どちらも酸素マスクが2個しかなく、介護者2人が入ると緊急時に人数分の酸素マスクがないため、規則で利用ができないとトイレの利用を断られました。その後、話合いをし、機長の判断で今回だけは複数の介護者とトイレを利用することを認められたと、やっと3人でトイレに入ることができたそうです。

障害者差別解消法の改正により、昨年の4月から民間事業者の合理的配慮の提供は義務付けされましたけれども、飛行機の利用に当たっては、障害者への合理的配慮として、複数の介護者を伴ってのトイレの利用について認めていただけるように指導していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(平岡成哲君)

お答えをいたします。

ご指摘のように、航空機内のトイレに酸素マスクが2つしか設置されていない場合において、各社の社内規則等により、原則として2名までの利用に制限する運用を行っている航空会社があるということは承知しているところでございます。

この運用は、万が一、航空機内の気圧が急に減圧した場合においても、トイレ内にいる旅客全員が酸素マスクを使用することを可能とするために必要な制限であり、旅客の安全性の確保の観点で実施されているものと理解しております。

一方で、複数名の介護者が必要な方がトイレを利用する際には、機内の急な減圧時においても適切に対処ができるよう、付近に客室乗務員を配置することで対応している事例があるというふうにも聞いてございます。

国土交通省といたしましては、このように安全上のとり得る措置を講じた上で複数名の介護者が必要な方の航空機内でのトイレの利用に対応した事例を、先ほどお答えいたしました国土交通省、障害者団体及び航空会社が参画する意見交換の場などを通じて引き続き各航空会社に情報共有し、柔軟な対応を促してまいりたいというふうに考えております。

○木村英子君

ありがとうございます。

機内のトイレの利用について柔軟に対応していただけるということではありますけれども、まだまだ乗りやすい飛行機というのは少ないですから、そういう点でもちょっと周知の方をお願いしたいと思います。

次に、飛行機内のトイレの広さについてお尋ねします。

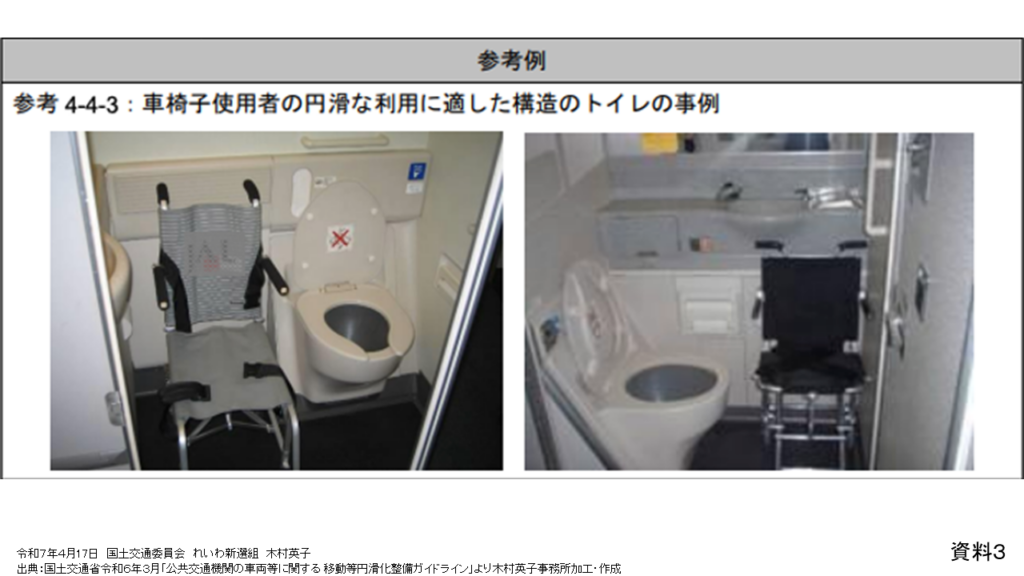

資料3をご覧ください。

機内の通路が2つ以上ある大きめの飛行機には、バリアフリー法で機内用車いすが入れる広さのトイレを設置することが義務付けられています。しかし、機内用の車いすが入れるトイレといっても、とても狭くて、複数の介護者が必要な障害者にとっては利用するのがとても困難です。

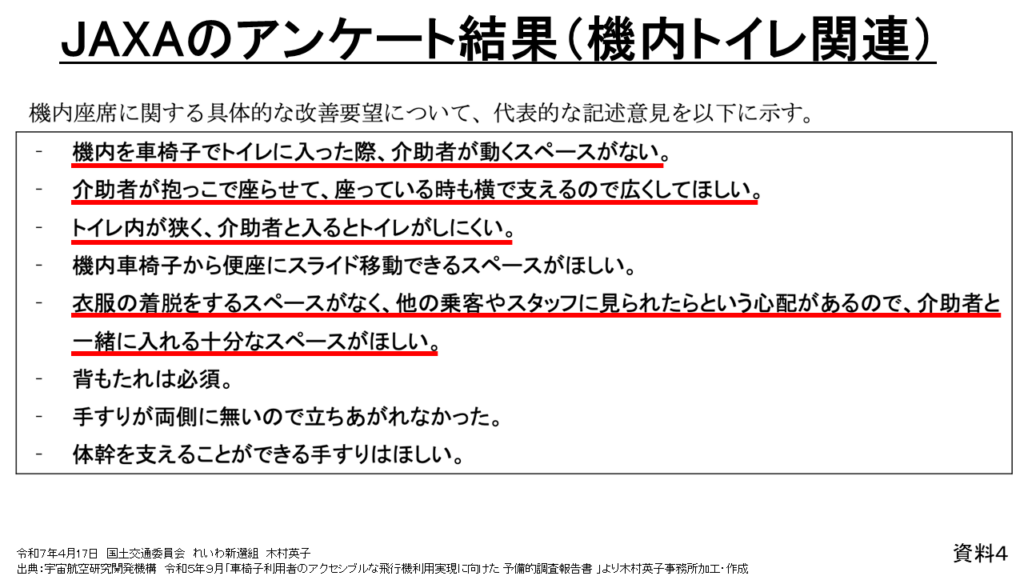

資料4をご覧ください。

JAXAが障害者を対象に行った機内トイレに関するアンケートでは、介助者が動くスペースがない、介護者がだっこして座らせて、座っているときも横で支えるので広くしてほしい、衣服の着脱をするスペースがなく、ほかの乗客やスタッフに見られたらという心配があるので、介助者と一緒に入れる十分なスペースが欲しいという声が多数上がっています。

私の友人の障害者の方が飛行機内のトイレを使った際、スペースが狭いために、一人の介護者が便座に足を乗せ障害者の方を後ろから支える、もう一人の介護者が前から体を支えるといった方法で何とか利用して、大変だったと言っていました。

そんな中、資料5のとおり、現在JAXAと民間企業で開発している航空機内用のトイレのメタモルフィック・ラバトリーを視察してきました。この開発中のトイレは、全ての方の普通を担保すること、航空機にまつわる全ての場面でユーザーがかなえたい選択肢を全て用意すること、複数の介助者と一緒に利用できるようにと開発を始めたそうです。

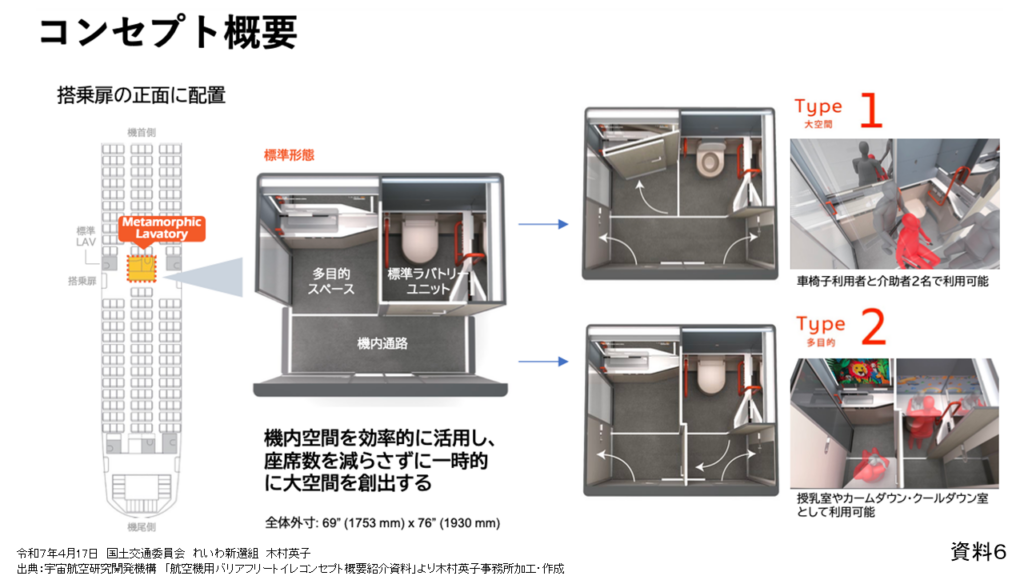

そして、資料6をご覧ください。

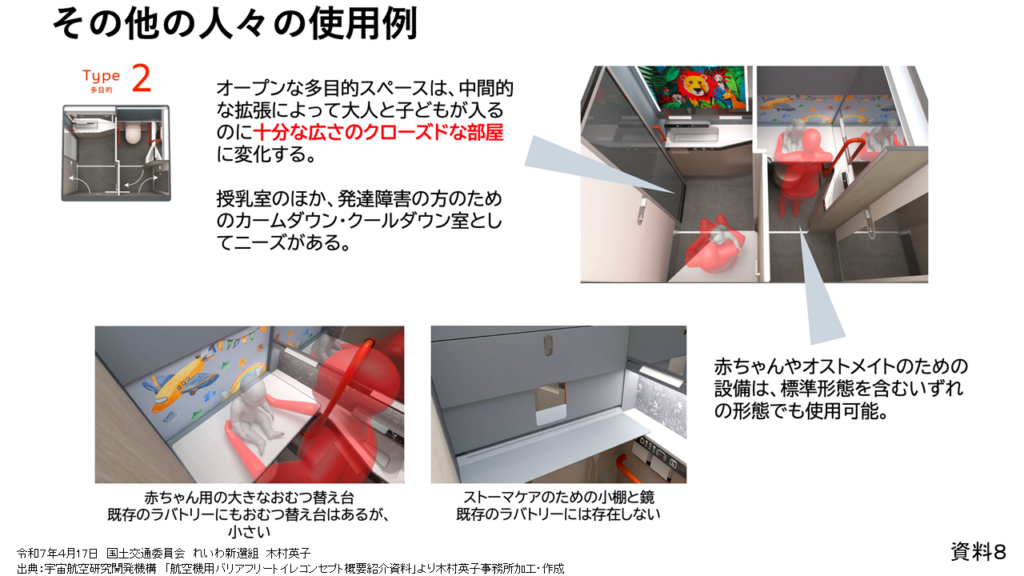

このトイレは、通常のトイレや洗面台として使う通常モードだけではなく、介助の必要な障害者や高齢者のような方々が使いやすいようにトイレの前に1メートルの空間を確保し、介助者2名がいても利用できる大空間モードとして、そして部屋を2つに分けることで授乳室などとしても利用できる多目的モードがあります。

また、資料7では、横になって休んだり、子連れの方がおむつ交換などをできる展開式のベッドも設置されており、様々な人にとって利用しやすいものとなっています。

さらに、資料8では、ストーマのケアに対応した小棚や鏡も備え付けられています。

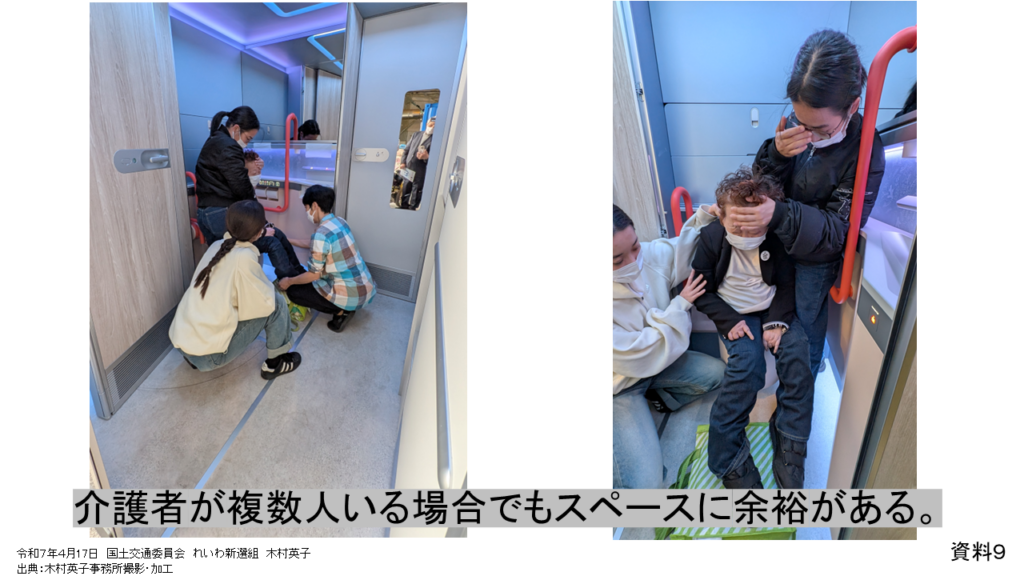

実際に複数の介護者が必要な障害者の方に利用してもらったところ、資料9のとおり、介護者が3人入ってもスペースに余裕があり、楽に介護ができました。

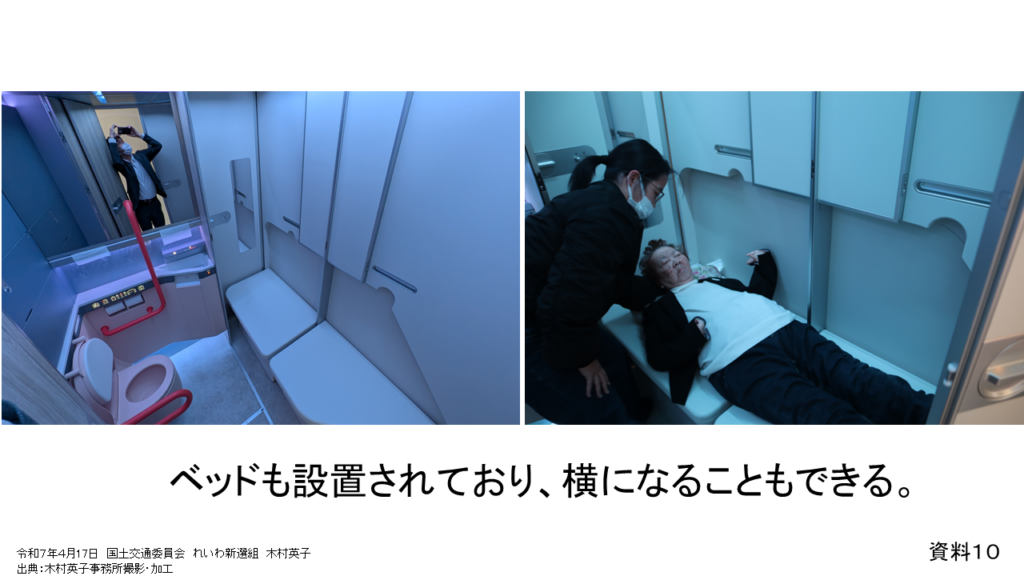

また、資料10では、ベッドが設置され、介護もしやすく、障害者の方は横になって体を休めることもできます。

一緒に視察した当事者の方は、このトイレはとても使いやすく、遠くへの旅行も楽しむので、このトイレを早く導入してほしいと言っていました。

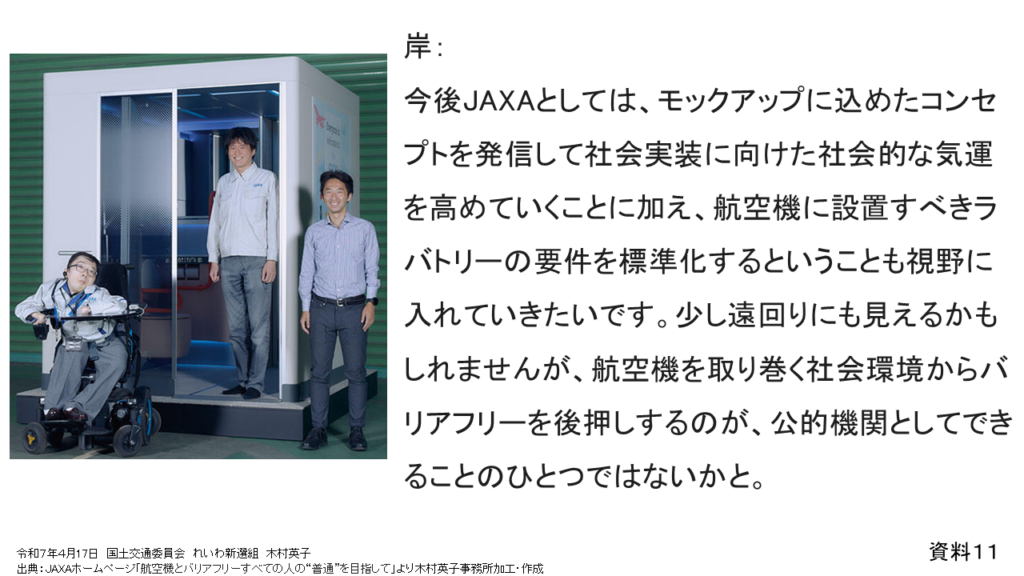

資料11をご覧ください。

このトイレの開発に携わっている重度の障害当事者である岸祐希さんによれば、「今後、JAXAとしては、モックアップに込めたコンセプトを発信して社会実装に向けた社会的な機運を高めていくことに加え、航空機に設置するべきラバトリーの要件を標準化するということも視野に入れていきたいです、少し遠回りにも見えるかもしれませんが、航空機を取り巻く社会環境からバリアフリーを後押しするのが、公的機関としてできることの一つではないか」と語っています。

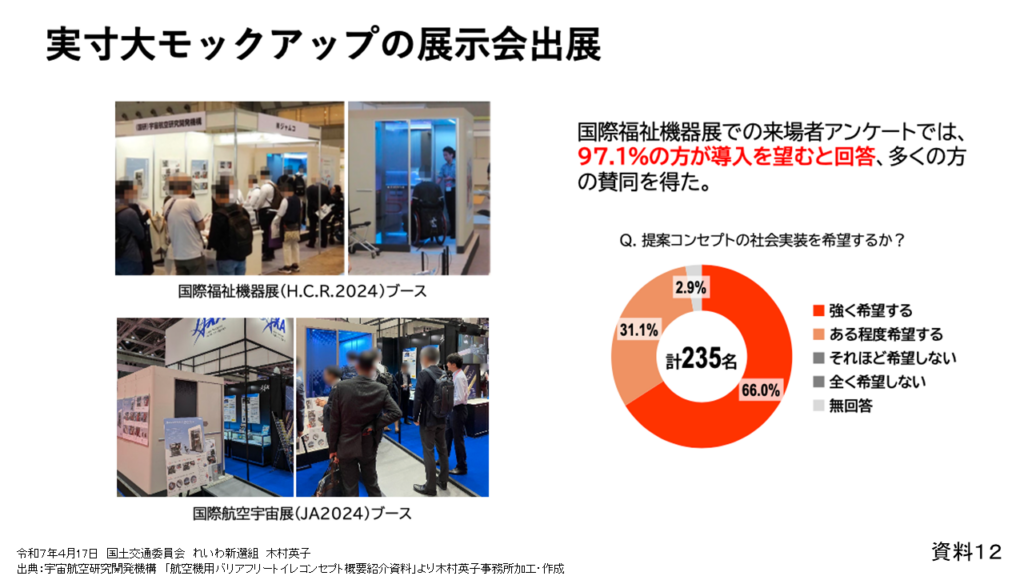

そして、昨年の秋の国際福祉機器展ではこのトイレが出展しており、資料12のとおり、来場者アンケートでは97.1%の方が導入を望むと回答されており、当事者からは航空機内におけるバリアフリートイレの実現が望まれています。

しかし、航空会社では、収益性などの理由で、広いトイレについては導入に難色を示していると聞いています。今回視察したものはあくまでもコンセプトであり、まだ実用段階には至っておりませんが、障害者、高齢者の方はもちろんのこと、子供連れの方など、誰にとっても利用しやすいトイレが実現することによって、誰も取り残さない社会に近づけると思います。

ですから、JAXAと民間企業が共同でつくったコンセプトのトイレの開発を今後更に進めていくために、国として支援を検討するとともに、協議会などの立ち上げ、そしてスペースの広いトイレの実現を図っていただきたいと思っていますが、国土交通大臣のお考えをお聞かせください。

○国務大臣(中野洋昌君)

木村委員にお答えを申し上げます。

JAXAにおきまして、航空機を利用する全ての方がストレスなく過ごすことができるよう、様々な研究開発を進めていることは承知をしております。国土交通省も意見を重ねるなど、JAXAの取組に協力をしているところであります。

現在、JAXAが研究開発を進めているトイレは、介助者も一緒に入れる広さを確保するとともに、授乳を始め、多目的の使用にも配慮をするなど、バリアフリーの推進に寄与するものであるというふうに考えております。

一方で、それを実用化をするというところに向けましては、設備の使いやすさや安全性、経済性などの課題もあるとともに、機体のメーカーの理解を得ることが重要でございます。

本プロジェクトにつきましては、JAXAが中心となって進めておりますが、この実用化に向けましては、当事者や民間の事業者など、多様な主体が連携して取り組むことが極めて重要でございます。

国土交通省としましても、こうした関係者の皆様としっかりと連携をさせていただいて、本プロジェクトの推進に取り組んでまいりたい、このように考えております。

○木村英子君

大臣、ありがとうございます。

やはり障害のある人たちが飛行機に乗ったときに安心してトイレができる環境というのは、誰にとっても安心して乗れる飛行機だと思いますので、是非進めていただきたいと思います。

以上で質問を終わります。