○木村英子君

れいわ新選組の木村英子です。

本日は、船員法等の改正案について質問する前に、2023年5月の国交委員会において取り上げさせていただいた旅客船などにおける緊急時の避難対応についてお聞きしたいと思います。

交通機関のバリアは交通弱者にとって尽きることのない問題ですけれども、船のバリアについては、特に障害者や高齢者などにとっては、設備の不便さや事故や災害時などの緊急時の避難への不安から、利用を控えたり諦めてしまう方もいます。

障害者や高齢者が安心して船を利用できるように、小型旅客船の乗組員の初任者教育訓練のガイドラインに障害者、高齢者に配慮した避難誘導の方法を盛り込むことを要望させていただきました。

国交省からは、初任者教育訓練のガイドラインにおいて、緊急時における避難の際、個々の障害者の対応に応じた留意点などをしっかり盛り込んでいくとの答弁をいただきましたが、その後、この初任者教育訓練のガイドラインについてはどのような検討がなされたのか、また障害者や高齢者への配慮についてはどのようなことが盛り込まれたのか、教えてください。

○政府参考人(宮武宜史君)

令和5年の海上運送法等の一部を改正する法律により、小型の旅客船における船員の資質向上を目的とし、新たに初任の船長などについて船舶の航行する水域の特性に応じた操船方法などに関する教育訓練の実施を義務付けたところでございます。その際、国土交通委員会において委員より、教育訓練に係るガイドラインの作成に当たり、緊急時の避難誘導における障害者や高齢者への配慮に関して、特に障害当事者の意見を聞くようご指摘をいただいたところでございます。

国土交通省におきましては、このご指摘も踏まえまして、当該ガイドラインとその教材の策定に際しまして障害者団体に対してヒアリングを実施いたしました。ヒアリングでは、あらかじめ避難経路や避難方法を教えてほしい、障害の特性も踏まえつつ、まずはコミュニケーションを取ってほしいなどとのご意見がございました。

こういったことを踏まえまして、この教材におきまして、高齢者の特性や障害の特性を踏まえた緊急時の避難方法に加えまして、円滑にコミュニケーションを取るための留意点などを盛り込み、改めて障害者団体に内容を確認していただきまして、ご意見を反映したところでございます。

さらに、文字だけではなく絵も活用し、簡潔かつ分かりやすく解説する内容として完成させまして、令和6年4月より周知し、現場での教育訓練に活用いただいているところでございます。

○木村英子君

ガイドラインに盛り込んでいただきまして、ありがとうございます。それぞれの障害特性に応じた避難誘導が行われ、今後も障害者や高齢者が安心して船を利用できるようにまた周知をお願いしたいと思います。

次に、同じく2023年の国交委員会での質疑において、障害者や高齢者への配慮した避難誘導がなされるように旅客船の乗組員に義務付けられている定期的な教育訓練で使われる教本の見直しについても求めてきました。

しかし、2年たった現在においても教本の見直しはされていないと聞いております。突然の事故などに備えるためにも、そして障害のある人たちが安心して旅客船に乗ることができる体制をつくっていくためにも、乗組員の教育訓練の教本について早急な見直しをお願いしたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(中野洋昌君)

木村委員にお答えを申し上げます。

令和5年5月の国土交通委員会におきまして、委員から、国土交通省が監修をし日本旅客船協会が作成をした、これは大型船も含めた旅客船の乗組員に対する教育訓練に係る教本につきまして、当事者の意見を最大限に取り入れ、見直しをするべきだという旨のご指摘をいただきました。

国土交通省では、知床遊覧船の事故を契機とした旅客船の総合的な安全、安心対策に万全を期する観点から、まず、先ほど答弁がありました小型旅客船に係る教育訓練のガイドラインを策定をするとともに、その内容の周知に取り組んでまいりました。

ご指摘の教本の見直しにつきましては、この小型旅客船に係る教育訓練のガイドライン等において盛り込んだ内容も踏まえまして、これは日本旅客船協会と連携をして、早急にということでございますので、今年度中の改定を目指して対応してまいりたいと、このように考えております。

○木村英子君

大臣、ありがとうございます。

今後もやっぱり障害者の方が船を安心して利用できますように緊急時の備えは重要ですので、早急な見直しをお願いしたいと思います。

次に、今回の船員法等の改正案に盛り込まれた船員不足解消に向けた施策についてお聞きしたいと思います。

今回の改正案では、船員の人手不足が深刻化している中で、若い人や女性など幅広い層にとって働きやすく魅力のある職場環境づくりのため、船の所有者に対して、快適な海上労働環境をつくることに努力義務を課すなどを盛り込まれています。

また、障害者の方が船上において働く場合は、レストランサービスや売店スタッフ等の業務に就いている方が多いと聞いています。今回の改正案では国として指針を作っていくことが規定されていますが、船員の人手不足解消のためにも、障害者の法定雇用率を守っていくためにも、障害がある方も安心して船員として働ける労働環境づくりが必要だと思います。

ですから、今回の指針作成に当たっては、障害当事者の意見を踏まえ、障害のある船員への配慮についても盛り込んでいただきたいと思っておりますが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(中野洋昌君)

お答えを申し上げます。

船員不足が深刻化をする中で、将来にわたり安定的に船員を確保していくためには、海上労働に従事をするあらゆる船員にとって働きやすい環境整備を図ることは重要であるというふうに考えております。

このため、今回の法律案におきましては、船舶所有者による快適な海上労働環境の形成が進むように国が指針を定めるということとしております。指針の作成に当たりましては、船員として働く障害当事者の方の意見も踏まえつつ、この具体的な内容の検討については今後進めてまいりたいと、このように考えております。

○木村英子君

ありがとうございます。

障害者の方が快適に働ける環境を整備していただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

最後に、船員不足の解消に向けた国の財政的な支援について質問します。

船員の人手不足の大きな原因として、ネット環境が当たり前になっている今日において、若い人たちなどにとってはネット環境がないことが船の仕事を選択しない理由の一つであるのではないかと考えます。

今回の改正案では、快適な海上労働環境整備の具体例として、船員室におけるインターネットの利用を確保するための措置が挙げられています。航海中などにおいては、何か月も友人や家族と離れて過ごすことで、肉体的あるいは精神的に厳しい生活を余儀なくされます。そのため、航海中のストレス解消やリフレッシュをする機会を確保し船員の健康を保つためにも、インターネットへのアクセスの確保は重要であると考えます。

また、障害者への就労の促進を図ることも重要であり、

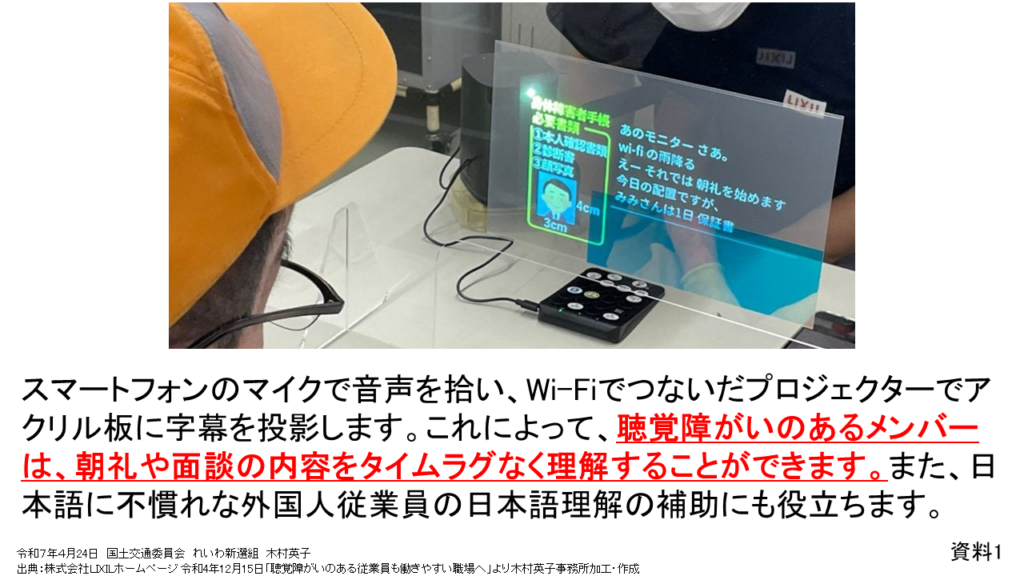

資料1のように、聴覚障害者の方が、スマートフォンのマイク音声を拾いWiFiでつないだ機器に表示するシステムを活用して労働環境を整備している事例もあり、障害者の方が働きやすい環境づくりにもインターネットの環境は欠かせないものとなっています。

しかし、インターネットの環境を整備するには初期費用や毎月の通信費などが掛かり、中小企業にとっては大きな負担となり、導入できない事業者も少なくはありません。その上、インターネット環境を導入するための国の財政的な支援が盛り込まれていないことは船員不足の解消につながらないと思います。財政支援については、

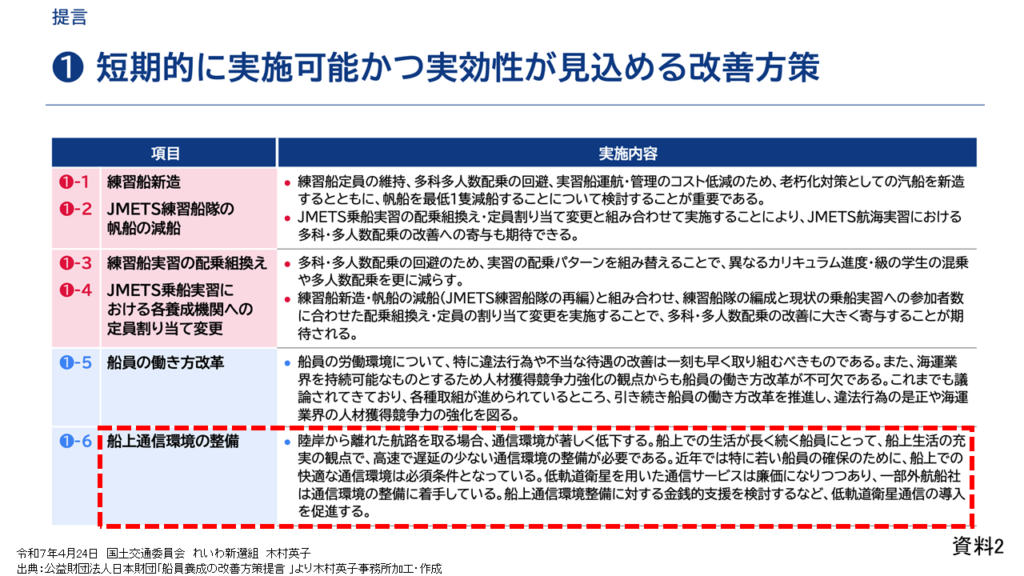

資料2にあるように、2024年に日本財団が取りまとめた船員養成の改善方策提言において、船上通信環境の整備について、インターネットなどの環境整備のための財政的支援が必要だと提言されています。

今回の法案において、船員の確保のためにインターネット利用の環境整備について事業者に対して努力義務を課すのであれば、財政的な支援を国の責任として法律に明記し、事業所への補助を作るべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(中野洋昌君)

お答えを申し上げます。

国土交通省では、総務省や農林水産省とともに、海上ブロードバンド対応関係省庁連絡会議や同フォローアップ会合を開催をしてまいりました。これは、低軌道衛星を活用しました海上ブロードバンドの効率的な普及に向けた取組というのを今まで進めてきたところであります。昨年の2月には、電波法の関係審査基準も改正をされまして、日本籍船において低軌道衛星を利用した衛星ブロードバンドサービスをこの領海の外で利用することが可能となったということもございます。

これによりまして、従前と比較をしまして、非常に安価に、安い値段で海上ブロードバンドサービスの利用が可能となり、海運業界にも普及が進みつつあるという認識をしております。

本法案では、国が快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置の指針を定めることとしておりまして、本法案の施行に当たっては、この指針の中にインターネット利用環境の改善のための措置を定めまして、安価な海上ブロードバンドサービスの普及というものを一層促進をしてまいりたいというふうに考えております。

国土交通省としましては、引き続き、関係省庁と連絡をしまして、船舶における海上ブロードバンドの普及に努めてまいりたいと、このように考えております。

○木村英子君

安価で導入できるというお話ですけれども、やはり初期費用とか通信などで数十万掛かるということもありますので、中小企業の方が払うには困難なこともあると思います。ですので、改めて検討をしていただきたいなと思っております。

以上で私の質問を終わります。