○木村英子君

れいわ新選組の木村英子です。

本日は、港湾法改正案における港湾管理者の技術職員不足について質問します。

今回の改正案では、震災などが起きた場合の事前の対策として、地方自治体などの要請があった場合には国が港の工事を代行する制度を創設することとなっています。しかし、工事を代行する制度をつくっても、技術職員不足の根本的な解決にはなりません。

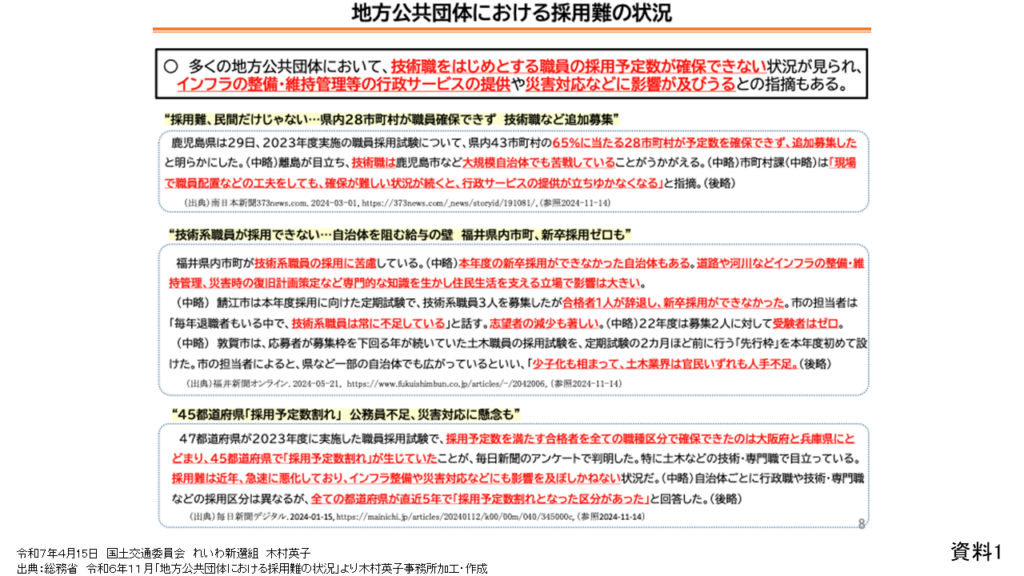

資料1をご覧ください。

総務省の資料では、多くの地方公共団体において、技術職が確保できないことによりインフラの整備、維持管理等や災害対応などに影響が及び得るとの指摘がされています。

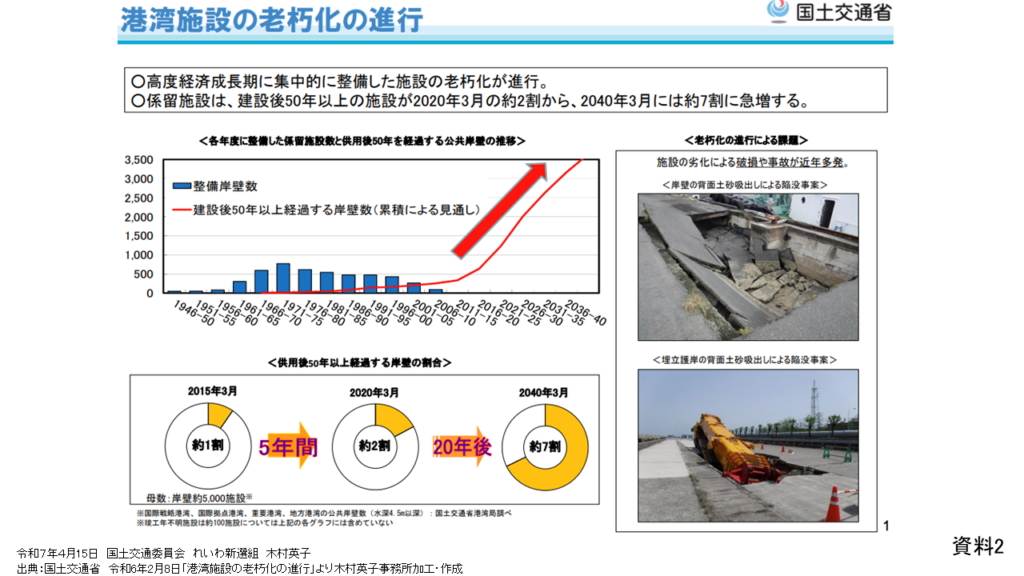

実際に、資料2のとおり、港湾施設の老朽化が進行する中で、陥没や破損といった事故が近年多発している状況です。

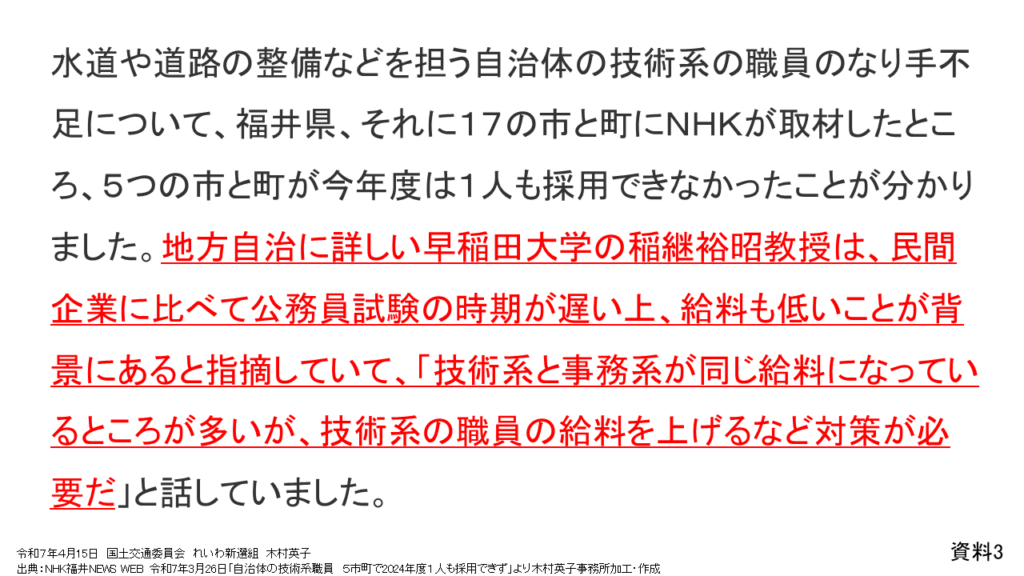

また、資料3をご覧ください。技術職員の人手不足については、早稲田大学の稲継教授が、民間企業に比べて公務員試験の時期が遅い上、給料も低いことが背景にあると指摘しており、また、技術系と事務系が同じ給料になっていることが多いが、技術系の職員の給料を上げるなど対策が必要だとも指摘しています。

このように、人手不足により港湾管理者の技術職員の確保は困難な状況において、国交省としてどのような対策を講じていくのか、お考えをお聞かせください。

○政府参考人(稲田雅裕君)

お答え申し上げます。

港湾管理者の技術職員の数はこの20年間で2割以上減少するなど、委員ご指摘のとおり、港湾管理者の技術職員不足は深刻な課題であると認識をしてございます。

このため、国土交通省では、技術職員の確保に向けて、将来を担う学生等を対象に、以前より実施している出前講座などを通じ、港湾分野が暮らしや地域を支えるやりがいのある仕事である旨の啓発を行ってきてございます。また、現場見学会の開催など、港湾管理者と連携をした採用活動の強化にも取り組んできているところでございます。

さらに、港湾管理者の技術職員等も対象とした港湾施設の設計や施工に関する研修を実施し、専門知識を有する港湾管理者の技術職員の育成にも取り組んでまいりました。

こういった取組を含め、港湾管理者における技術職員の確保に向けた取組を進めてまいりたいと考えてございます。

○木村英子君

いつ起こるか分からない災害時などに対応するためにも、根本的な技術職員の人員不足解消に向けて、具体的な施策が喫緊な課題であると思います。

今答弁にあった出前講座については20年以上前から行われているにもかかわらず、現在技術職員が減っており、人手不足を解消するには出前講座や研修だけでは不十分であると考えます。

ですから、国交省は、人手不足の原因を調査するとともに、公務員試験の時期や給料の改善など、技術職員を増やしていくための抜本的な見直しと対策を早急に進めるべきだと思います。

次に、今回の改正案に盛り込まれている洋上風力発電の導入促進については、原発に頼らず、自然エネルギーを基盤とした社会に転換していくためにも、洋上風力発電を進めていくことについては基本的には賛成です。

しかし、資料4のとおり、洋上風力については、海外では海岸から数十キロ以上離れたところに設置している国が多いのに比べて、日本は海岸から僅か10キロ以内のところに設置する計画となっており、騒音などによる健康被害や環境への影響などの問題点が指摘されています。

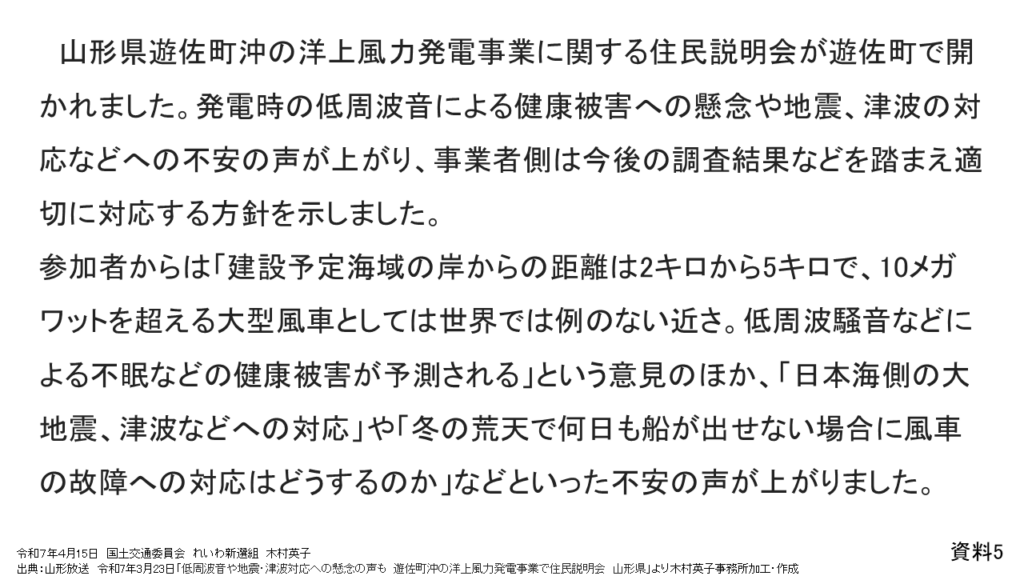

また、資料5では、洋上風力発電事業に関する住民説明会が山形県遊佐町で開かれ、参加者からは、建設予定海域の岸からの距離は2キロから5キロで、10メガワットを超える大型風車としては世界では例のない近さ、低周波騒音などによる不眠などの健康被害が予測されるという意見のほか、日本海側の大地震、津波などへの対応や、冬の荒天で何日も船が出せない場合に風車の故障への対応はどうするのかなど、騒音による健康被害への懸念や、地震、津波の対応などへの不安の声が上がっています。

このように各地で住民から騒音や健康被害に対する不安の声が上がっているにもかかわらず、国は風車騒音については指針しか示しておらず、明確な基準はありません。

そもそも、2017年に環境省が出した風力発電施設から発生する騒音に関する指針は、風車騒音とは直接関係のない40年以上前の論文を基に作られており、最新の知見が全く踏まえられていないとも指摘されています。

また、資料6のとおり、騒音被害に詳しい北海道大学の田鎖助教によると、北海道内5か所の洋上風力発電の騒音による沿岸住民の健康被害をシミュレーションしたところ、不眠症リスクが上昇する範囲に約2万5千人が居住し、推定有病数は約600人だったとの結果が出されています。

そもそも知見が確立していないのに、海岸や陸地に近い距離に風車を設置してしまったら、健康被害が出てしまう可能性が高いと思います。風車騒音などの健康被害を防ぐためにも、収集した知見や最新の調査研究を踏まえて、風車騒音について基準を早急に作るべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(伯野春彦君)

お答えいたします。

風力発電施設の設置に当たりましては、騒音による生活環境への影響を未然に防止することは重要な課題であると認識しております。一方で、騒音の聞こえ方は風力発電施設からの距離だけではなく、その地域の地形、土地利用の状況等により影響されることから、環境省が平成29年に策定した風力発電施設から発生する騒音に関する指針におきましては、このような風車騒音の特性を踏まえ、地域の実情に応じた具体的な対策の実施等に資するよう、風車騒音の大きさに関する指針値を設定しております。この指針は、専門家による査読を経た論文など、策定時点の最新の国内外の科学的知見を踏まえて策定したものでございます。

環境省としては、その後も継続的に国内外の科学的知見の収集を行っており、引き続き風車騒音について知見の収集に努めてまいります。

なお、一定規模以上の風力発電事業の実施に当たりましては、環境影響評価法に基づきまして、騒音を含めた環境への影響について、適切に調査、予測、評価を行い、その影響を回避、低減する措置をとることを求めております。環境省といたしましても、事業者が適切な環境保全措置を講じるよう環境大臣意見を述べているところでございます。

今後とも、関係省庁や地方自治体とも連携し、風力発電施設に係る騒音による生活環境への影響の未然防止に取り組んでまいりたいと考えております。

○木村英子君

洋上風力を建てた後で健康被害が起きてからでは取り返しが付きませんから、海外の事例を踏まえ、設置する場所そして距離について健康被害が起きないように基準を作ることを検討していただきたいと思います。

次、騒音に関する基準がない中で、周辺住民の健康被害の懸念を払拭するためにも、洋上風力発電事業の決定までの過程において住民が参画することが不可欠だと思っています。

現在、洋上風力発電事業を実施するに当たっては、再エネ海域利用法に基づき、経済産業大臣や国交大臣、知事や市町村長などの首長が参加した法定協議会が設置されています。この法定協議会には、漁業者などの利害関係者の中で国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者は構成員となることが定められています。

しかし、石狩市沖の洋上風力建設については、地元の環境団体が騒音による健康被害や環境への影響を懸念し、法定協議会への参加を求めているところですが、いまだに認められておりません。

全国の風車建設予定地でも、不安や懸念を抱えている住民団体が協議会に参画できる事例はほとんどなく、その声は無視されている状況にあります。住民の方にとっては、住み慣れた町で洋上風力の健康被害が起きた場合には生活が壊されてしまいます。健康被害が起きてからでは遅いですから、事前に住民との協議の場を設け、合意を得ておくことが重要です。

ですから、洋上風力発電から影響を受けてしまう住民の方の声を取り入れていくためにも、検討段階から法定協議会への住民の参画を保障するべきだと思いますが、国交大臣のお考えをお聞かせください。

○国務大臣(中野洋昌君)

木村委員にお答えを申し上げます。

再エネ海域利用法におきましては、促進区域の指定及び洋上風力発電事業の実施に関しまして必要な協議を行うための協議会を組織できることが規定をされております。その構成員は、国、都道府県知事、市町村長のほか、関係漁業者の組織する団体やその他の国及び関係都道府県知事が必要と認める者とされているところであります。

都道府県知事や市町村長につきましては、それぞれ地域を代表をして参画いただいているものと承知をしております。その際、地域の中でどのように意見集約を行うかは地域の実情を把握している地方自治体の意向に基づき検討がなされるべきものであり、地方自治の観点からも地方自治体に委ねられているというふうに考えております。

洋上風力発電は長期にわたって実施をされる事業でありまして、地域の理解が重要であります。国土交通省としても、引き続き、関係省庁や地方自治体と緊密に連携をしまして、地域の声がしっかりと反映されるように取り組んでまいりたいと考えております。

○木村英子君

市民団体の参画を自治体に任せてしまっている国交省の対応には納得しかねますので、今後もこの問題を注視していきたいと思います。

以上で質問を終わります。