○木村英子君

れいわ新選組の木村英子です。

まず、改正案で新しく創設される都市緑化支援機構について質問いたします。

今回の都市緑地法の改正案は、自治体が指定している特別緑地保全地区を保有している地主が相続などの理由により管理ができなくなった場合に、自治体が買い入れ、管理する制度の改正になっています。自治体によってはすぐに地主から買い取るための財源や管理のノウハウがない現状から、国が指定する都市緑化支援機構に委託し、緑地を買い取り、最大10年を掛けて自治体が買い戻す仕組みをつくることになっています。

一見、地主が管理できなくなった緑地の保全を安定的に管理していくためには必要な方法にも思えますが、しかし、公共事業の管理運営を民間に委託することによって住民の声が反映されにくく、トラブル事例が多いことから、民間の都市緑化支援機構を指定し委託してしまう今回の改正案には懸念を持っています。

資料1をご覧ください。

日経新聞の記事によると、公共団体が民間委託して業務を行うPFI事業において、令和3年の会計検査院の報告では、国が委託したサービスを民間事業者が適切に提供していないなど、不備や欠陥が2367件報告されています。

資料2をご覧ください。

PFI事業によってバリアフリーが不十分な事例も生じています。例えば、愛知県の体育館の移転新築計画では、PFI事業を使って、体育館のメインエントランスの大階段にはスロープもエスカレーターもない設計となっており、障害者や高齢者などのことが考慮されず、障害者団体などから反対が2022年に起こっています。

この問題について、名古屋市内の障害者団体の方は、そもそもバリアフリーの視点が抜け落ちた案が採用され、その後も小手先の変更で対応しようとしているとして、県と事業者に抜本的な改善を求め続けたそうです。しかし、愛知県は、今回はPFI事業で設計から維持管理までを全て民間に任せる契約であり、よほどのことがなければ県として行政指導はしないと言っており、民間に丸投げの対応でした。

このように、民間事業者に任せることで当事者や市民の声が反映されず、障害者、高齢者、ベビーカーを利用している子連れの方なども使いづらい設計となってしまっています。

また、資料3をご覧ください。

佐賀市にあるSAGAアクアという県のプール施設で、2023年に視覚障害者の方が盲導犬とプールを利用したいと申し出たところ、指定管理者である民間事業者から、犬は施設の中には入れないと拒否されたそうです。この施設は2021年に設置されてから既に3年近くが経過しており、今年の全国障害者スポーツ大会の会場となっているにもかかわらず、施設の入口からプールまでの区間に点字ブロックが設置されていないなど不備も指摘されています。

このように、行政がすべき施設の運営や管理を民間に任せてしまうことで、公共的なサービスよりも効率や利益が重視される余り利用者の選別が起きています。誰もが利用できるはずの公共施設ですから、国や自治体は障害者や高齢者、子どもなど、配慮を必要な人たちを排除してしまうことはあってはならないと思います。

特別緑地保全地区は、都市における公園やイベントの会場にも使われることが想定されていますが、先ほど説明したようなPFI事業や指定管理者制度と同じようなトラブルや課題がある中で、民間事業者である機構に任せてしまうことは、自治体が責任を放棄し、支援の必要な人たちが取り残され、排除される状況を招きかねない法案になってしまうことは納得がいきません。

誰もが利用しやすい緑地にするために、自治体が責任を持って緑地を買い取り、維持管理していくべきだと考えます。

そのためには、都市緑化支援機構という民間に任せる制度をつくるのではなくて、自治体が緑地を保全できるノウハウや人材を確保できる体制をつくっていけるように、国が自治体に対ししっかり予算を組んで直接支援していく必要があると思いますけれども、国交省のお考えをお聞かせください。

○政府参考人(天河宏文君)

お答えをいたします。

今回新たに設けます都市緑化支援機構による特別緑地保全地区の買入れ等に係る支援制度につきましては、土地所有者から大規模な緑地の買入れ申入れに対しまして、地方公共団体から、必要な予算を短期間で確保することが難しいという声や、機能維持増進事業に関するノウハウが不足しているとの声に対応することで創設をするものでございます。

支援機構による支援業務は、地方公共団体からの要請を受け、地方公共団体と支援機構が締結する協定に基づきまして実施をされるものでございます。

支援機構が支援業務を実施するに当たりましては、地方公共団体との意見交換等を適切に実施することによりまして、特別緑地保全地区の管理等に関するノウハウ、これを地方公共団体が獲得することができ、人材の育成にもつながっていくと考えてございます。

また、予算でございますが、社会資本整備交付金に関しまして、これ従来から特別緑地保全地区等の土地の買入れに対する支援はあったんでございますが、これに加えまして、新たに機能維持増進事業につきましてもこれを対象とし、地方公共団体に対する財政支援の充実を図ったところでございます。引き続き必要な予算の確保に取り組んでいきたいと、このように考えております。

以上でございます。

○木村英子君

しかし、既に、やっぱり財源やノウハウを持っていない自治体が機構に任せてしまうわけですから、これからノウハウを習得できるというふうには思えません。

次に、民間事業者の緑地確保の取組を促進していく際の懸念点についてお聞きします。

国は、今回の改正案で、民間事業者が開発事業を行う際に、緑地を造ったり保全する場合にその取組を評価、認定する制度を設けようとしています。

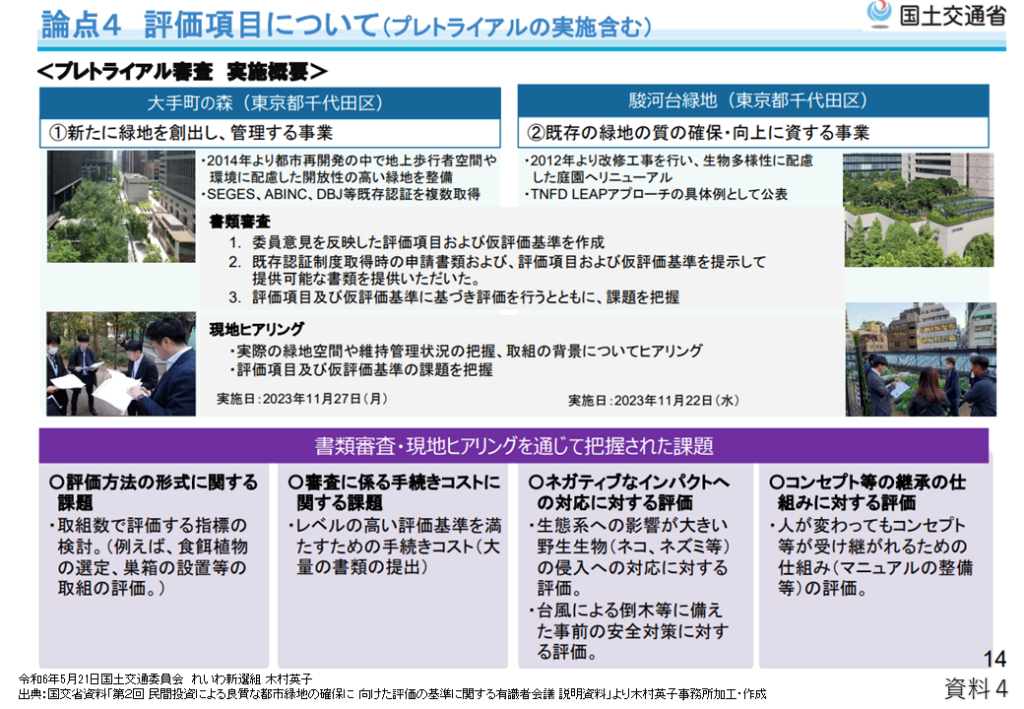

資料4をご覧ください。

民間事業者による緑地の事例として大手町の森などが挙げられていますが、大規模な開発事業の際に住民の意見がないがしろにされていることによって反対運動が起こるケースが増えています。

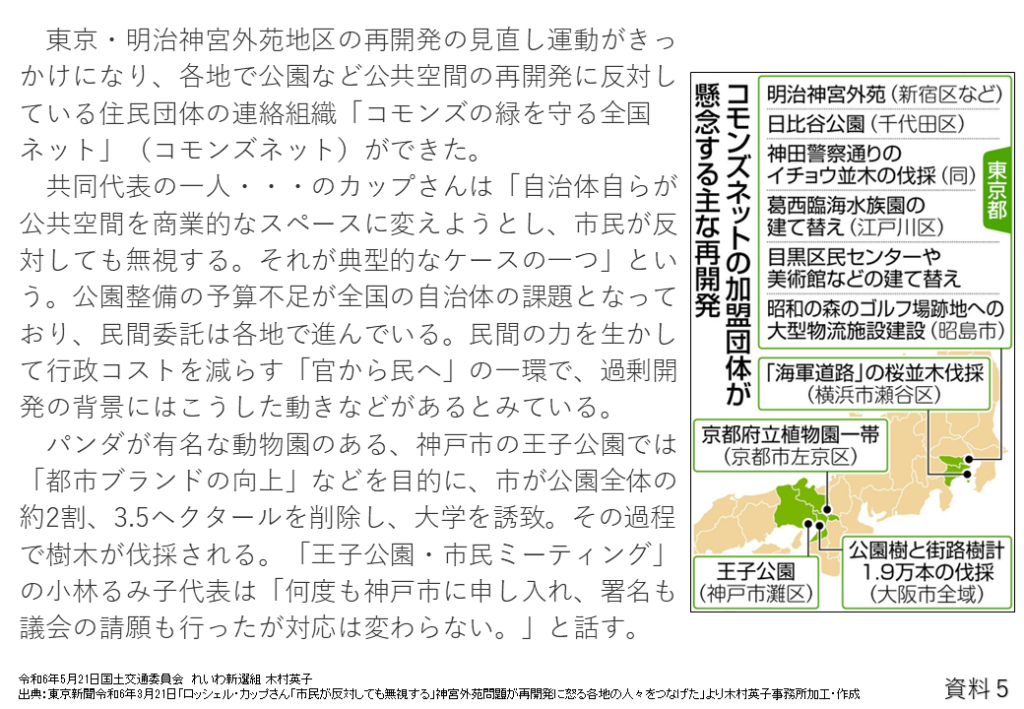

資料5をご覧ください。

この記事に挙げられているだけでも、東京都や大阪市、神戸市など、全国で10件の再開発などに対する懸念が示されています。

例えば、明治神宮の外苑の再開発については、高さ3メートル以上の樹木約1900本のうち743本が伐採される計画となっており、住民などから反対の声が相次ぎ、23万筆以上の署名が集まるなど、大きな反対運動が起こっています。その結果、昨年9月に伐採が開始する予定が延期されましたが、中止されたわけではなく、伐採される懸念はまだ残っています。

また、東京都の日比谷公園の再開発では、樹齢100年を超える樹木が1000本近く伐採されることが発表され、多くの住民の反対の声が上がり、5万筆以上の署名が集まっています。

東京だけではなく、神戸市の王子公園では、市が公園全体の約2割を大学に譲渡するために名物であった桜の木などが伐採される予定になり、住民団体の代表は、何度も神戸市に申し入れ、署名も議会の請願も行ったが対応は変わらないと話しており、住民の意向が無視され続けています。

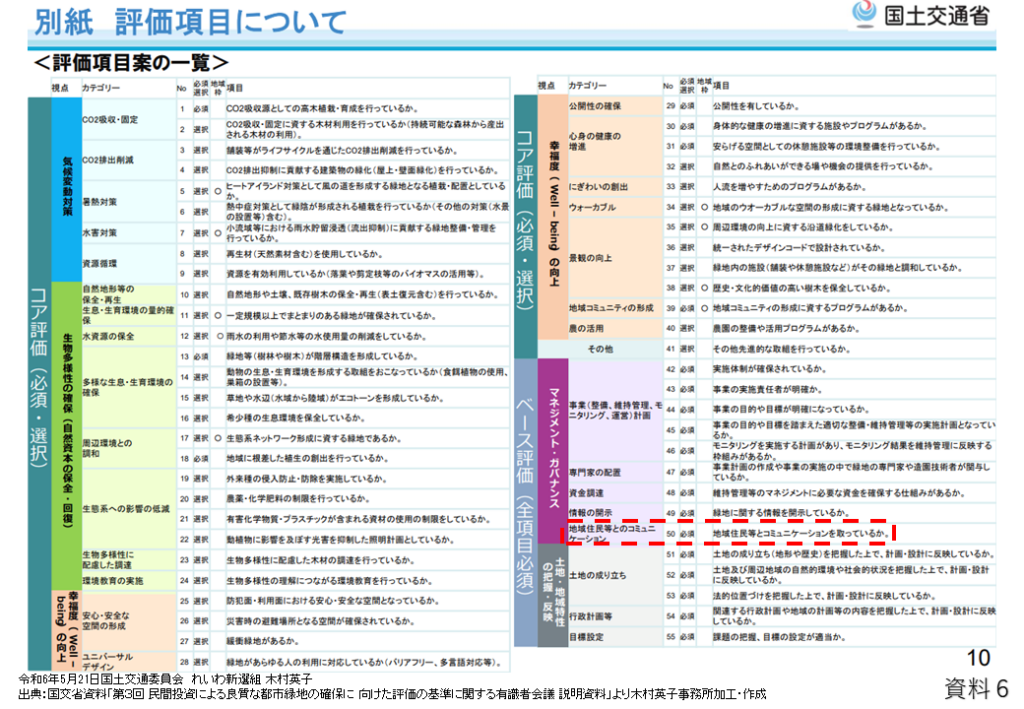

このように再開発によって住民の意見が無視されているという声が各地で出されている中で、資料6のとおり、国の認定項目の中に地域住民等とコミュニケーションを取っているかという項目を入れることが検討されていますが、具体的なことは法案成立後となっており、法案自体には住民の意見を聞く手続の保障が何ら入っていません。

開発事業に対する評価項目も策定されていない中で、住民の意見や利益を置き去りにした開発ありきの法案を進めることは、国交省が掲げる良好な都市の緑地環境を実現するということに反していると思います。本来ならば、法案の中身を具体的に決めてから審議すべきです。

今回の法案において住民の意見を聞く手続がなされていない課題などについて、大臣はどのように解決策を考えているのか、お答えください。

○国務大臣(斉藤鉄夫君)

緑地が持つ機能を十分に発揮させるためには、地域住民などの関係者の意見が適切に反映されるなど、地域と調和した取組が進められることが重要でございます。

本法案における民間事業者等による緑地確保の取組に関する認定制度は、必ずしも大規模な都市開発事業を前提にしているものではありませんが、仮に大規模な都市開発事業に伴う緑地の整備等を認定しようとする場合には、都市計画法に基づく土地利用規制等の変更手続として、公聴会の開催や事業案の公告縦覧など、住民の意見を反映させるための措置を経ることが当然の前提となっております。

加えて、事業の計画段階から住民などとコミュニケーションを図ることが重要である、こういう考え方に基づきまして、緑地の認定制度における評価項目として地域住民などとのコミュニケーションについて定める予定としております。具体的には、事業者において緑地確保に関する事業説明会やワークショップ、地域住民等へのアンケートなどを行うことにより丁寧な合意形成が図られているかを評価すると、このように考えております。

このような評価方法によりまして、地域住民などの関係者の意見を適切に反映した緑地確保の取組が進むよう、しっかりと運用してまいりたいと思っております。

○木村英子君

大臣が今お話しされたことは、結局改正が終わった後ということになりますので、国民の生活や幸福度を向上させるための重要な法案について、毎回具体的な内容が十分に審議されずに、国民の声や懸念点を法の成立後に後回しにするという姿勢は無責任だと私は考えています。国や自治体が提供すべきサービスを民間に丸投げし責任逃れをするのではなくて、国が予算を組んで緑地の保全に当たることが国民の利益を守ることだと思います。

民間に任せることによるトラブルが多い中で、法案成立後に決めるのでは遅過ぎると思いますし、今の大臣の答弁では不安も払拭できませんから、様々な問題を棚上げしている本法案に対しては反対したいと思います。

以上、質問を終わります。