○木村英子君

れいわ新選組の木村英子です。

初めに、視覚障害者の方の踏切事故の対策について質問します。

資料1をご覧ください。令和3年8月に静岡県三島市で、視覚障害者の方が踏切で列車にはねられ死亡した事故がありました。

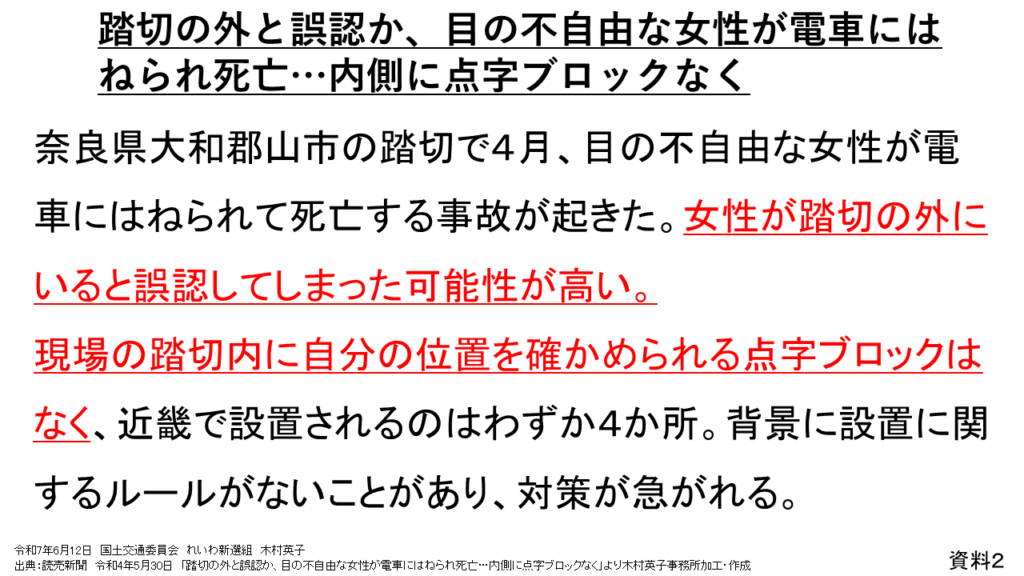

また、資料2の、令和4年4月には、奈良県の大和郡山市の踏切で視覚障害者の方が特急列車にはねられて死亡する事故がありました。その方は、踏切内にいることが分からず、逃げることができずに亡くなってしまったと言われております。

これら痛ましい事故が起きた踏切にはいずれも点字ブロックが設置されておらず、踏切内で自分の位置を知るすべがなく事故に巻き込まれてしまったということです。このような事故が頻発している中で、国交省は、令和5年に検討会を設置し、令和6年1月のガイドラインの改定では、踏切内の点字ブロックを推進しています。

しかし、全国3万か所の踏切のうち、今年の3月時点では66か所の点字ブロックの設置にとどまり、事故が頻発しているにもかかわらず設置が進んでいない現状にあります。

国交省は、踏切事故の改善が進まない理由の一つとして、鉄道事業者と道路管理者の協議が難航していると言っていますが、そのことを把握しているのであれば、国交省が主導となって早急に三者での協議を行う必要があると考えます。また、これらの協議を行う際には、視覚障害者の方しか分からない視点を反映するためにも、障害当事者の方の参画を重視しての協議の場を設定していただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。

○国務大臣(中野洋昌君)

お答え申し上げます。

踏切道内における点字ブロックの設置につきましては、バリアフリー法に基づく特定道路上の踏切道や視覚障害者団体からのご要望などの地域ニーズに、地域のニーズのある踏切道につきまして、踏切法に基づき361か所を指定をし、優先的に対策を進めているところでございます。

一方、確かに、道路管理者や鉄道事業者との間で整備主体や維持管理、費用負担などに関して協議が長期化するなどの理由により対策が進んでいない箇所もあるというふうにも聞いているところであります。踏切法に基づきまして、道路管理者、鉄道事業者、自治体が参画する踏切道改良協議会が設置されておりますので、国土交通省としましては、この協議会に参画をして、円滑に協議が進むように、好事例の共有など積極的に取り組んでいるところでございます。

お尋ねの視覚障害者の参画につきましては、例えば、視覚障害者団体や学識経験者などで構成をするワーキンググループでのご議論を踏まえまして踏切道内の点字ブロックの設置に関するガイドラインを策定をしているほか、踏切法に基づく指定の対象となる特定道路や地域ニーズのある踏切道の選定に関しましては、視覚障害者団体の意見をお聞きして選定を行うなど、様々な場面で視覚障害者のご意見を伺いながら対策を進めているところであります。

引き続き、自治体の福祉部局等とも連携をしつつ、当事者のご意見の把握に努め、踏切道内の点字ブロックの設置を着実に進めてまいりたいと思います。

○木村英子君

ありがとうございます。

事故が起こる前に対策を進めていただけたらと思っております。

次に、学校のバリアフリーについて質問します。

現在、文科省ではインクルーシブ教育を推進しているところですが、障害児が普通学校あるいは普通学級に通いたくても、エレベーターなどの学校のバリアフリー化が整備されていない学校が多く、入学できないといった障害児もいます。ある自治体では予算が組まれているのに学校にエレベーターが設置できず、入学できるか不安を抱えている児童の関係者からの相談がありました。その理由にエレベーターの調達ができないということが言われていますが、学校生活はどの子にとっても社会へ出るための基礎を養う重要な時期ですから、障害のある子も障害のない子もコミュニケーションの機会というのが大事ですが、それを奪うことは子どもたちの教育を受ける権利を奪うことになってしまいます。

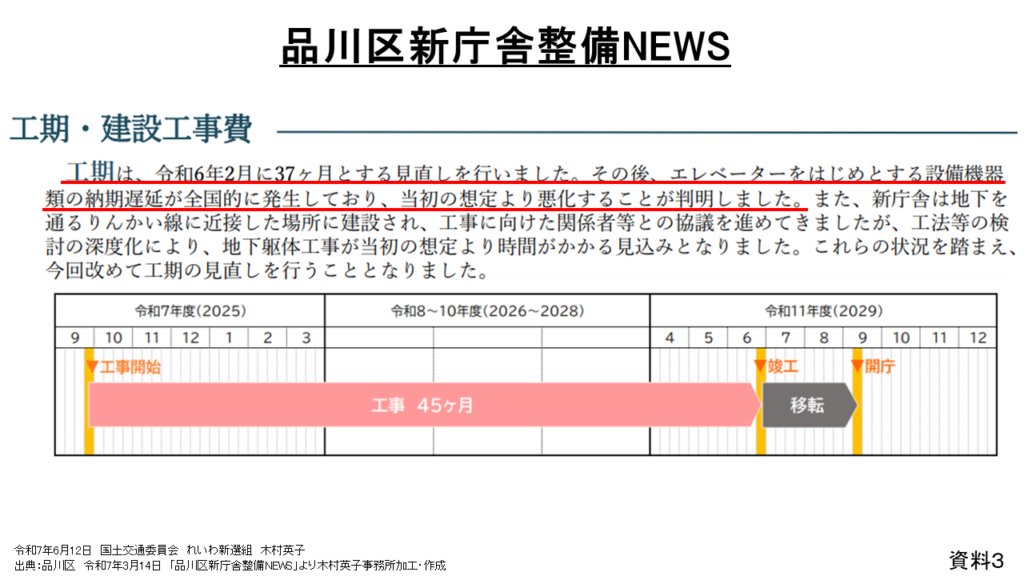

そして、そのような問題は学校だけではなく、資料3の品川区で、新庁舎について、エレベーターなどの納期遅延が全国的に発生しているため工期の見直しをしたというところもあり、各自治体の庁舎などの工期遅れの事例も発生しています。

このような状況を解決するために、国交省は文科省など各省庁と連携をしてエレベーター不足について調査を行い、原因を突き止めた上で、早急にエレベーターの設置ができるように働きかけをしてもらいたいと思っていますが、文科省と国交省の順番でお答えをお願いしたいと思います。

○政府参考人(金光謙一郎君)

お答え申し上げます。

学校へのエレベーターの設置は、障害を持った児童生徒の学習機会の確保という観点から重要であると認識しております。

一部の自治体からは、エレベーター工事の担い手不足などにより学校におけるエレベーターの整備に時間が掛かっている状況もあるとお聞きをしております。

このような状況も踏まえまして、文部科学省といたしましては、学校設置者に対し、整備に掛かる期間も考慮しながら、要配慮児童生徒の入学予定情報を早期に収集し、あらゆる機会を捉えて学校施設のバリアフリー化を図るよう要請いたしているところでございます。

今後とも、国土交通省とも連携しつつ、学校のバリアフリー化に取り組んでまいります。

○政府参考人(楠田幹人君)

お答えを申し上げます。

建築物のバリアフリー化を進める上で、エレベーター等の昇降機は重要な設備であるというふうに認識をいたしております。

委員ご指摘のエレベーター設置の工期の遅れの背景などについて関係団体等に確認をしたところ、工事の担い手が不足していることや機器の製造に時間を要していることなどが原因となっていると考えられる、その結果、自治体が発注するエレベーター工事の工期が実際の工期より短くなり、入札できないケースがあるなどの話を聴取をしたところでございます。

引き続き実態の把握に努めますとともに、エレベーター関係団体に対して担い手不足等への対応を働きかけるなど、エレベーターの設置の円滑化に取り組んでまいります。

○木村英子君

ありがとうございます。子供たちが早くエレベーターを使って学校に通えるようにお願いいたします。

次に、バリアフリートイレについて質問します。

障害者にとって、私もそうですけれども、外出するときにトイレ問題は悩みの種となっています。

私が2019年に議員になって初めての質疑でもこの車いす用トイレの質問をさせていただきました。そのときから比べると、車いすの人が入れる利用しやすいトイレというのは増えてきたとは思っています。令和3年には当事者参画による協議会なども始まり、建築設計標準も改正され、大型の車いすの利用者の方がトイレ内で回転できるように直径180センチ以上の回転スペースが設けられるなど、介護者を伴っても入りやすく、利用しやすくなっています。しかし、まだまだ十分なバリアフリートイレの個数の確保ができていないということとか、あとトイレの機能などについても様々まだまだ課題が山積しているところです。

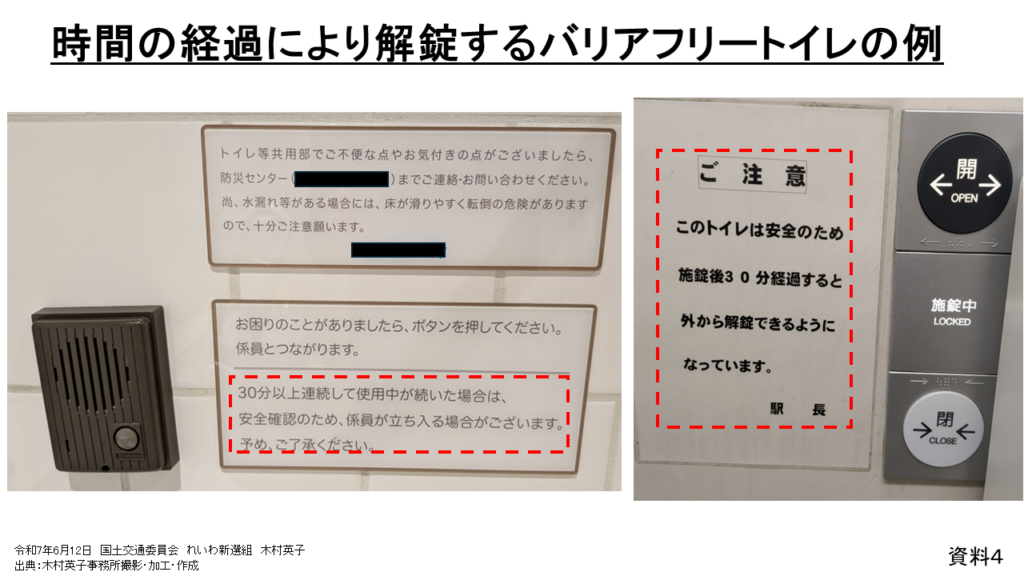

例えば、バリアフリートイレのドアについてですけれども、ドアは様々なタイプがあります。手動で施錠するタイプ、ボタン式、手かざしセンサー式などがありますが、資料4では、一定の時間がたつと解錠され、トイレをしている最中に突然ドアが開いてしまうということがありまして、プライバシーが著しく侵害される事態が起こっています。

このようなトイレのドアの開閉時間は、一番短いところでは15分で、多くは30分となっています。介護の必要な障害者の場合、それぞれトイレの所要時間が様々でして、例えば、介護者が二人必要な方とかですと15分や30分ではとても足りない人が多くいます。そもそも、時間制限のあるトイレは、いつドアが開いてしまうか不安で安心してトイレを利用することはできません。トイレという最もプライバシーが守られなければならないはずの場所で時間制限が掛けられ、障害者のプライバシーや尊厳が軽んじられる、このような行為は許されることではありません。

国交省が令和3年3月に出した共生社会におけるトイレの環境整備に関する調査研究では、重度障害者等の場合、トイレの使用時間が通常よりも長くなる事態があるため、非常時対応や防犯のために時間制限により自動的に解錠される設定とする場合には、こうした利用者の実態も考慮して解錠時間を長めに設定することが望ましい、また、万が一、利用時間が長く通報等が行われた場合には、戸を開ける際には、中の利用者へのあらかじめの声掛けや、応答がなかった場合であっても動作確認等を行うなど、利用者の尊厳が十分に守られるよう最大限の配慮を行う必要があると書いてあります。また、ガイドラインでも、解錠時間を長めに設定することが望ましいとも書いてあります。

しかし、実際には、いまだに時間がたつと自動で扉が開いてしまったり、外から開けられるようになってしまうことも多く、障害者たちのプライバシーが侵害されて、このようなガイドラインが守られていません。

健常者の方が入るトイレのドアが突然開いてしまうということはあり得ないことですから、障害者の方が利用するバリアフリートイレについても、非常時にはまず戸をノックして声を掛けたり、インターホンがある場合には声で確認を行うなど、プライバシーに十分に配慮していただきたいと思います。そして、時間設定についてはすぐにでも変えられると思いますので、検討を待たずに早急に改善に取り組んでいただきたいというふうに思っています。

また、ガイドラインでは、解錠時間を長めに設定することが望ましいと書いてありますが、障害者の方のプライバシーへの配慮の記載が不十分だと思いますので、ガイドラインの見直しも含め、障害者の方たちが安心してバリアフリートイレを利用できるように改善していただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。

○国務大臣(中野洋昌君)

ご指摘のバリアフリートイレの中には、内部で倒れて動けないなどの非常時に対応する必要性などから、一定時間が経過をすると自動的に解錠されるような仕組みのあるものがあるというふうに承知をしております。しかし、自動解錠の仕組みが必要であるにしても、バリアフリートイレを利用される障害者の方の尊厳ができる限り守られるよう、十分な配慮が必要であるということは当然のことであるというふうに考えます。

このため、内部における非常事態の発生を想定をして、事前に設定した時間が経過した場合であっても、扉を開けようとする際には留意が必要な事項につきまして、ガイドラインの中に記載をするという方向で検討してまいりたいと思います。このガイドラインへの記載の検討は、当事者のご意見も伺うなど、丁寧に進めてまいりたいというふうに思います。

他方で、やはり少しでも早く障害者の方の尊厳を守ることができるようにということで、やはり、国土交通省の方から施設管理者に対しまして、利用者への声掛けなどなく扉を開くことのないようにということは速やかに要請をしてまいりたいというふうに思います。

○木村英子君

ありがとうございます。

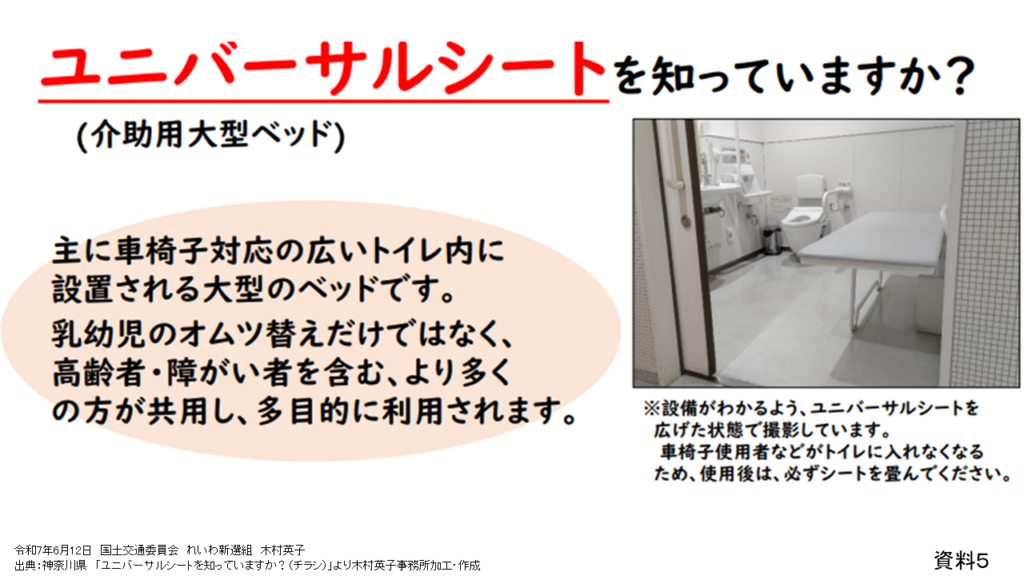

じゃ、早急にトイレの問題も解決していただきたいと思いますが、また次の質問もトイレになりますけれども、次はバリアフリートイレに設置されている大型の介助用ベッド、いわゆるユニバーサルシートについて質問したいと思います。

障害者の方には、トイレをする際に大きな介助用ベッドが必要な方がいます。しかし、国交省の旅客施設のバリアフリーガイドラインには、大型のベッドを設置することが望ましいとされておりますが、まだまだユニバーサルシートの設置は進んでいません。

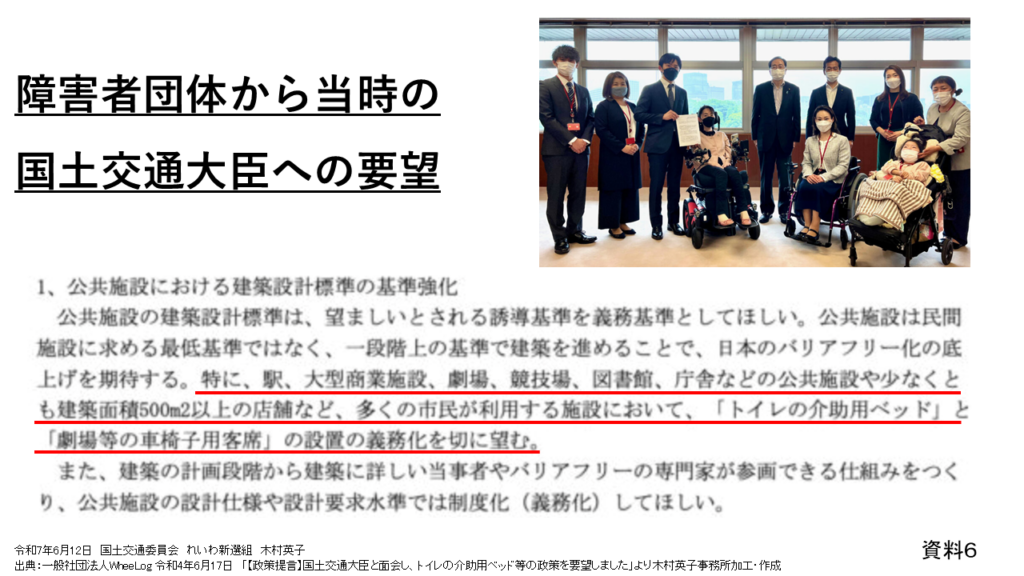

資料6をご覧ください。

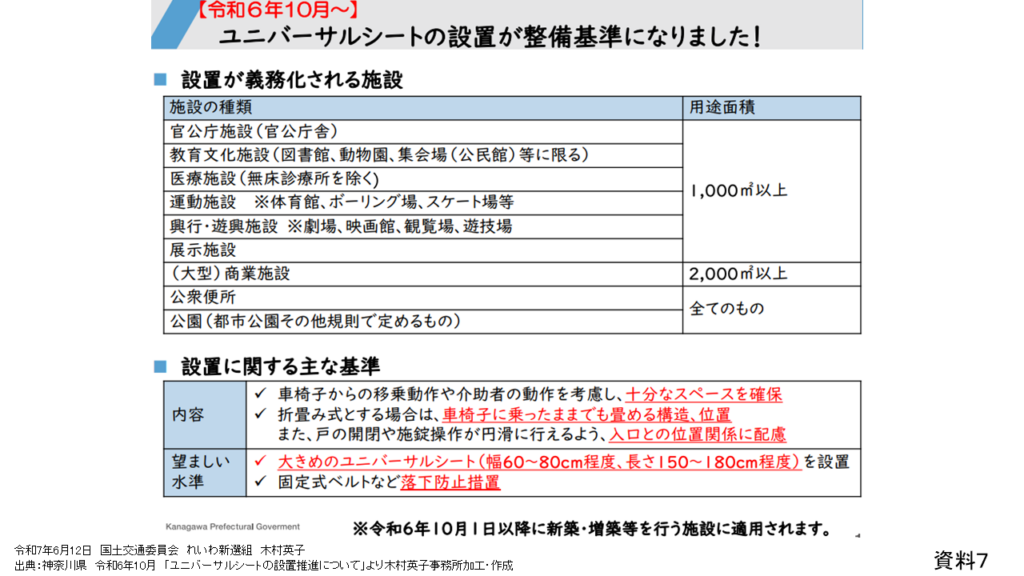

当事者から国交省に対して、令和4年に要望書が提出されています。また、資料7では、神奈川県では令和6年10月1日以降に新築する官公庁や公園、大型の商業施設へユニバーサルシートの設置を義務化する条例を作っており、ユニバーサルシートの推進が図られています。

このように、各自治体の取組も踏まえて、国交省としてもユニバーサルシートの設置を推進していただきたいと思いますし、これも義務化なども含めて、そしてその義務化を含める場合にも、当事者の意見というのはとても必要だと思いますので、当事者を交えた検討会も行うべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(中野洋昌君)

ユニバーサルシートにつきましてお答えを申し上げます。

介助が必要な高齢者や障害者等が安心して外出できるようにするためには、国土交通省では、バリアフリーのガイドラインに、おむつ交換等に不可欠なユニバーサルシートの設計例や配慮事項などを明記をして設置を推奨をしております。

令和4年度に設置状況を調査をいたしました。回答のあった施設における設置率は、鉄道駅で約2割、商業施設で約3割、空港で約8割などとなっております。また、令和4年度以降も、都営地下鉄や多摩都市モノレールで設置駅の拡大というのを確認をしているところであります。

ご指摘の神奈川県の条例では、一定規模以上の施設を新規で整備する場合や既存の施設を対象に、ユニバーサルシートの設置を努力義務化されているというふうに承知をしております。国土交通省のガイドラインにおいても、このユニバーサルシートにつきましては、望ましい整備内容ということで位置付けさせていただいております。施設管理者への働きかけに努めておりまして、そういう意味では、神奈川県の取組とそこは大きな違いはないのかなというふうな認識はしておるところでございます。

その上で、今後設置が更に促進をされるように、ユニバーサルシートの重要性を施設管理者や設計者等に周知をするとともに、ガイドラインにつきましても、当事者のご意見も丁寧に伺いながら、子細の充実につきまして検討をしてまいりたいというふうに考えております。

○木村英子君

ありがとうございます。

高齢化の社会でもありますから、やっぱりこのユニバーサルシートを利用する方も増えていますので、是非改善を進めていただきたいというふうに思っております。

次もトイレの問題ですけれども、次にバリアフリートイレの機能分散について質問したいと思います。

この機能分散についてですけれども、昔は車いすの方が入れるトイレというのはほとんどなかった時代、最初に始まったのが車いすトイレからだと思います。そこから車いすトイレが造られ、現在では多機能トイレとして、その介助用ベッド、オストメイト、ベビーチェア、音声案内などの機能がバリアフリートイレの中に集められて、車いすの方だけではなく、視覚障害者の方や医療行為の必要な方、体の不自由な高齢者の方など、様々な障害のある方が利用しやすくなっています。

さらに、先ほども言いましたけれども、その名前ですね、トイレの名前も、誰でもトイレ、みんなのトイレ、多機能トイレなど、時代とともに名前も変化していきまして、トイレ内にはおむつ替えのためのベビーベッドも備え付けられて、障害を持った方だけではなくベビーカーを利用している子連れの方などにも利用しやすくなっていることから、様々な方に重宝されています。

しかし、この誰でも利用できる、便利になったということでバリアフリートイレを使う人が多くなり、そのトイレしか利用できない車いすの方が利用したくてもトイレが空いていないということが多く、車いすの方が利用できなくて困っているという深刻な問題が起きています。

令和元年に国土交通委員会でもこのバリアフリートイレの機能分散について訴えてきましたけれども、その後、資料8のように、国交省として注意喚起のポスターなど作ってもらって周知していただいています。そういう状況ではありますが、不適切な利用をしている方なども多く、最近では、一般のトイレが空いていてもバリアフリートイレを利用する方も増えていて、ますますバリアフリートイレが空いていない状況が続いています。

私も、本当に最近デパートとか行ってもトイレ入れないんですね、どこも閉まっていてということがまだ起きています。

こうした背景には、バリアフリートイレが多機能で、スペースが広くて誰でも使いやすいところと、そしてこのバリアフリートイレ自体が個数が少ないということで、そこに集中しちゃうという問題が起きています。

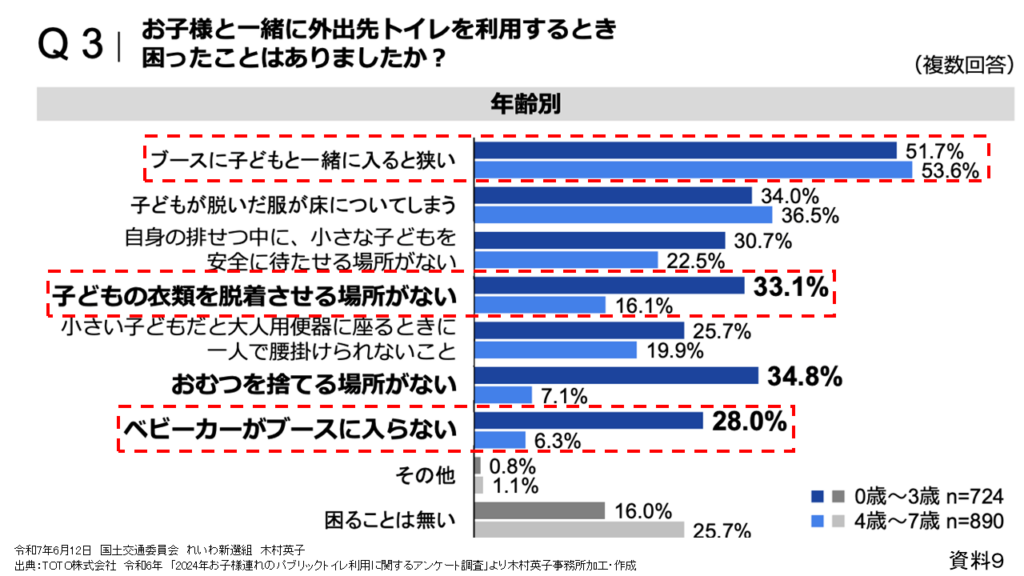

資料9をご覧ください。

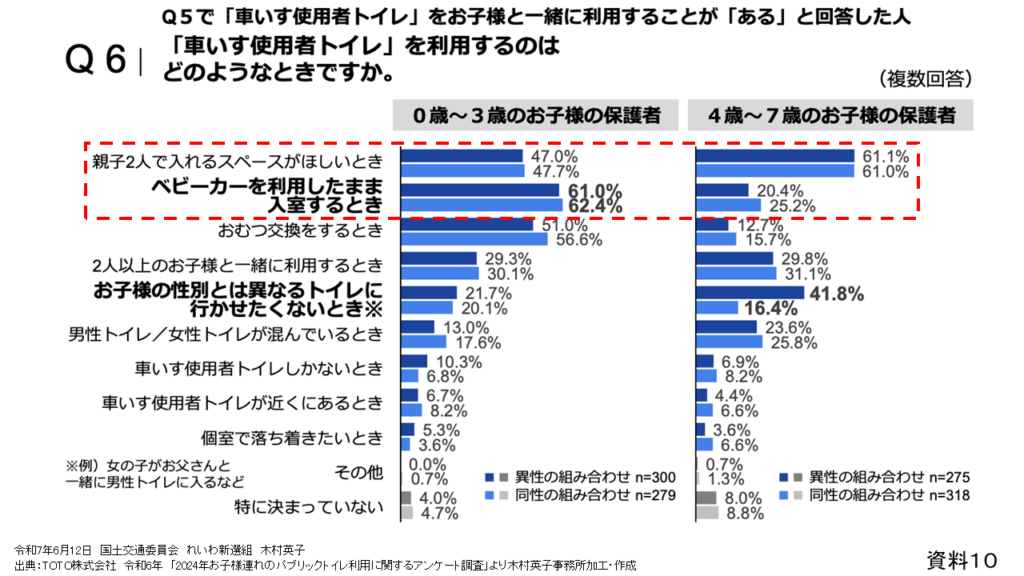

子育て世帯に対して行ったトイレ利用についてのアンケートでは、小さなお子さんがいる場合の困り事として、一般のトイレだと子供と一緒に入ると狭い、子どもの衣類を着脱させる場所がない、ベビーカーがブースに入らないという意見が多数載っています。資料10では、子連れの方がバリアフリートイレを利用する理由として、親子二人で入れるスペースが欲しいことやベビーカーを利用したまま入室したいなどという声が上がっています。

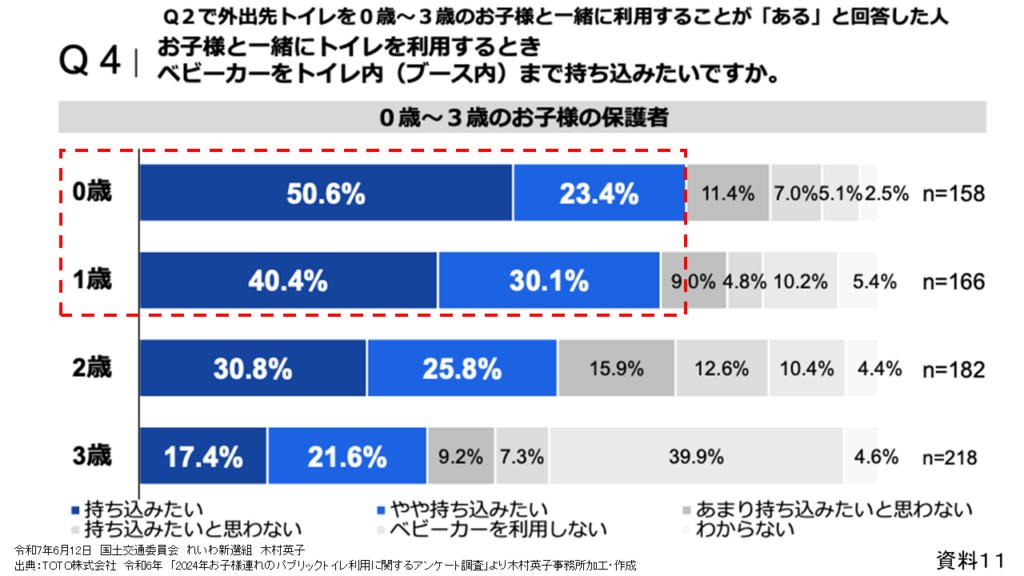

アンケートを見る限りでも、車いすを利用している方だけでなく、子連れの方やベビーカーを利用している方にとってもバリアフリートイレは便利であり、必要な設備であるということが分かります。資料11では、実際に、小さなお子さんの保護者の方の7割以上がベビーカーをトイレ内に持ち込みたいと要望しているように、子連れの方にとってもベビーカーごと入れる広さのトイレが必要であるということが分かります。

このようなトイレの問題を解決するには、例えばベビーカーごと入れてベビーチェアが備え付けてある個室を一般のトイレの中に増設したり、必ずおむつ交換台も一般のトイレに設置することが必要だと考えます。子育てをする方たちにとっても安心して外出ができるトイレの設置は少子化対策にもつながると思います。

現在、バリアフリートイレはとても少ないですから、広めの個室が必要な車いすの方や子連れの方が取り合いにならないように、注意喚起はもちろんのこと、バリアフリートイレを増やして、一般のトイレには子ども連れの方などが利用できる設備のあるトイレを増やしていくことで誰もが外出しやすいトイレ環境をつくっていけるのではないかというふうに思いますので、そのことも考えていただきたいなと思っています。

そして、今後、バリアフリートイレの問題については、当事者が参画した検討会を開催するなど、バリアフリートイレの改善に向けて大臣のお考えを改めてお聞かせ願いたいと思います。

○国務大臣(中野洋昌君)

お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおり、バリアフリートイレにつきまして、本来必要としない方やおむつ交換台などの利用も増えて、結果としては車いすの使用者などが待たされるというふうな問題が生じているというふうに承知もしております。

国土交通省では、今までもバリアフリーのガイドラインの改正や周知啓発などやってまいりました。

まず、ご紹介いただいたバリアフリートイレの名称につきまして、誰でも使えるような多機能トイレなどの名称を使わないようガイドラインに明記をした上で、ポスターやチラシを用いて適正な利用を広く呼びかけるキャンペーンを実施をしてまいりました。また、トイレに求められる機能を分散配置をするということで、利用者の集中を防ぐために、一般の便房にベビーチェアや簡易型のオストメイト用の設備を設置することなどをガイドラインに明記をいたしまして、これもチラシでも周知をしております。あわせて、ベビーチェアやおむつ交換台などを備えたベビーカーごと入れる広めのトイレについてもガイドラインに位置付けまして、機能分散を推進をしているところでございます。

こうした取組が更に実効的になるように、バリアフリーに関する会議等において当事者のご意見を丁寧に伺いながら、施設管理者や広く国民に対して理解とご協力を求めてまいりたいというふうに思います。

○木村英子君

大臣、ありがとうございます。

やっぱり障害を持っている人たちが地域に出やすい環境というか、安心して外出できるように、トイレの問題を引き続き改善の方をよろしくお願いいたします。

以上で質問を終わります。