○木村英子君

れいわ新選組の木村英子です。

本日は、災害時の水の確保について質問いたします。

災害が起きたとき一人では避難できない障害者や高齢者は常に取り残される状況にあり、有事の際は命を覚悟しなくてはならないほど災害弱者に対する防災対策が進んでいない現状にあります。過去に起こった地震においても、道路が寸断され避難できずに壊れた危険な自宅で在宅避難や車中泊を余儀なくされている障害者や高齢者の方は少なくありません。物資も届かず水や食料がなくて亡くなる方の死亡者数が災害関連死も含めて健常者の2倍になっているとも言われていますが、地震が多い日本において、防災対策や復興支援がこんなにも遅れている原因は、人の命を最優先に考えて対策をつくってこなかったことにあると思います。

現在の内閣府の災害救助法には福祉的支援がほとんど含まれておらず、過去の震災においても支援の必要な障害者や高齢者の方が自宅に取り残されたり、救助が来なくて水や物資が届かず亡くなってしまう方など、生存率が低いのが現実です。

そして、たとえ避難所にたどり着いたとしても、知的障害者は大きな声を出してうるさいとか、車いすを利用している障害者の方はバリアフリートイレが少なくて、避難所での生活ができず危険でも自宅に戻るか車中泊をするしかない状況に追い込まれ、災害関連死の犠牲者になっている方も少なくありません。

さらに、命の源である水の確保については、支援がなければ避難所へも行くことも水や物資を確保することもできない障害者や高齢者の方にとっては、水の確保は困難を極めます。一人では逃げられず、誰かの助けを待つしかない障害者や高齢者の方が助かる方法は、ふだんから近隣住民の方との関係づくりや事前の防災対策をつくっておくことが重要だと考えます。

そして、このような状況を改善するために、昨年本会議で、国連防災世界会議で打ち出された誰も排除されない、誰も排除しない、誰も排除させない、インクルーシブ防災を提言し、DWATなどが在宅避難者への福祉的な支援を行えるようにすることを提起しました。今国会では、災害救助法の改正案が提出されていますが、どのような福祉的支援が盛り込まれたのでしょうか。お答えください。

○政府参考人(河合宏一君)

お答えします。

災害時における福祉サービスの提供については、これまでも災害派遣福祉チーム、DWATの避難所への派遣などに取り組んできましたが、被災者の中には在宅や車中泊で生活される方もおられることから、こうした方々に対しても十分な支援を行っていく必要があります。

このため、政府においては災害救助法による救助の種類に福祉サービスの提供を追加する関連法案を今国会に提出し、DWATの活動範囲を在宅や車中泊の被災者への支援にも拡大することについて検討を進めております。

○木村英子君

早急な取組を期待したいところですけれども、今回の能登半島地震では、民間団体のDWATが能登半島地方に入るまでに10日程度の期間が掛かっており、輪島市や珠洲市に支援が入ったのは1か月以上先だと聞いています。

今まではDWATが支援できるのは避難所に限られており、自宅や車中泊をしている人たちまでには支援を届けることができない仕組みとなっています。道路などが寸断され孤立した地域では、地元の人たちや自治会が壊れていない建物を避難所にして、水や食料を分け合い、仮設トイレも造り、障害のある方のためにはポータブルトイレを置き、仕切りなどを作るなど、助け合いながら救助が来るのを待っていたとも聞いています。

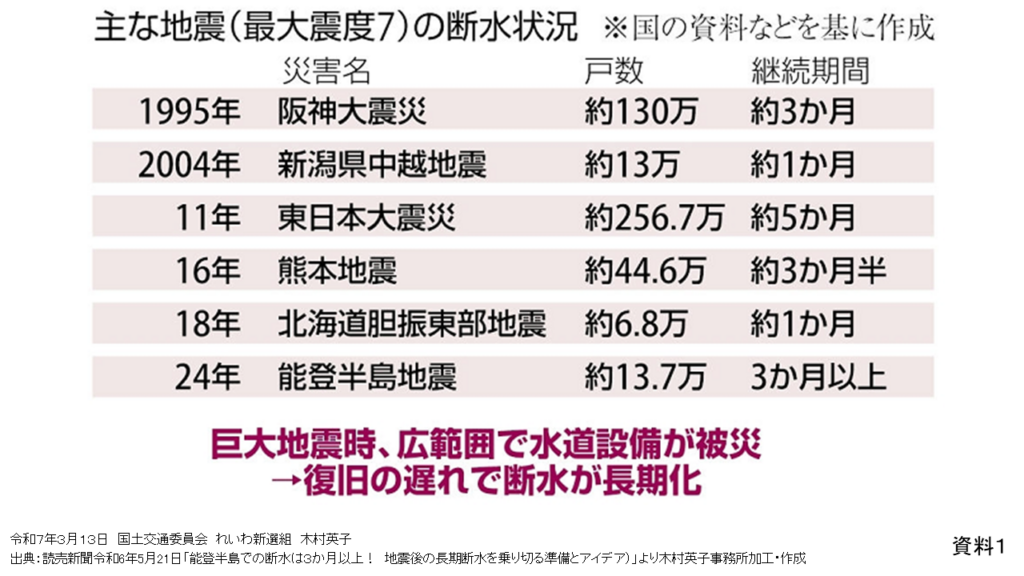

また、資料1のとおり、過去の災害においても電気は数日間で復旧することが多いのですが、水道の復旧には数週間から数か月掛かることも多く、断水が長期間になるところがほとんどです。昨年の能登半島地震では、水道の復旧まで3か月以上掛かったところもあり、避難時の水確保が災害においては深刻な課題となっていることは言うまでもありません。

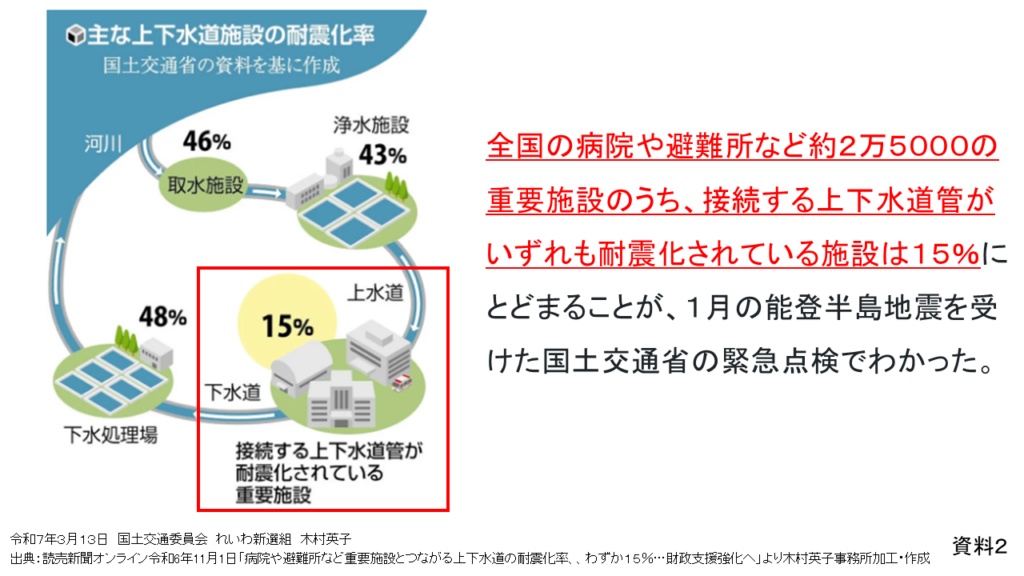

資料2をご覧ください。国交省の調査によれば、避難所や病院などの重要施設においては、上下水道が耐震化されている割合がたったの15%となっており、全ての重要施設を耐震化するには何十年も掛かると言われています。ですから、いつ起きるか分からない地震や災害に備えて、上下水道に頼らない水の確保手段を早急に整備することが必要だと考えます。

そして、災害時の水の確保の手段の一つとして、井戸の活用が挙げられます。

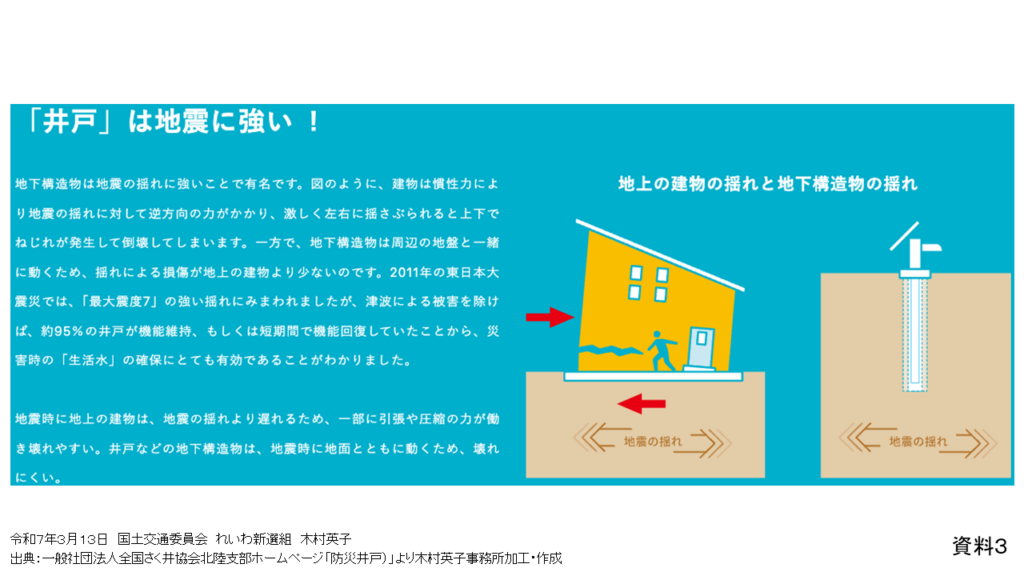

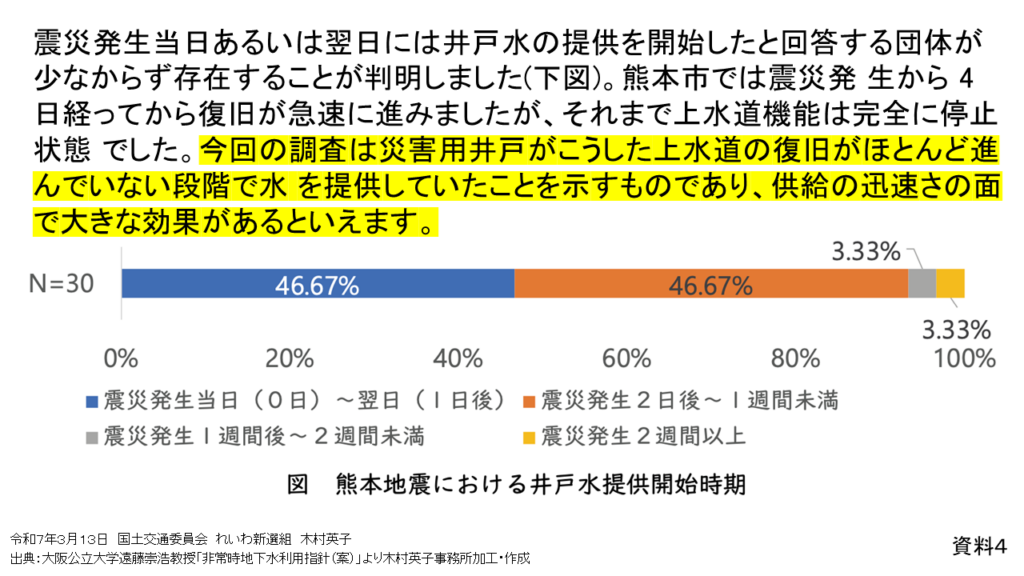

資料3に書かれているように、井戸は地震にも強いと言われており、資料4では、実際に熊本地震においても断水する中で、井戸が災害当日や翌日には使われていることが示されています。

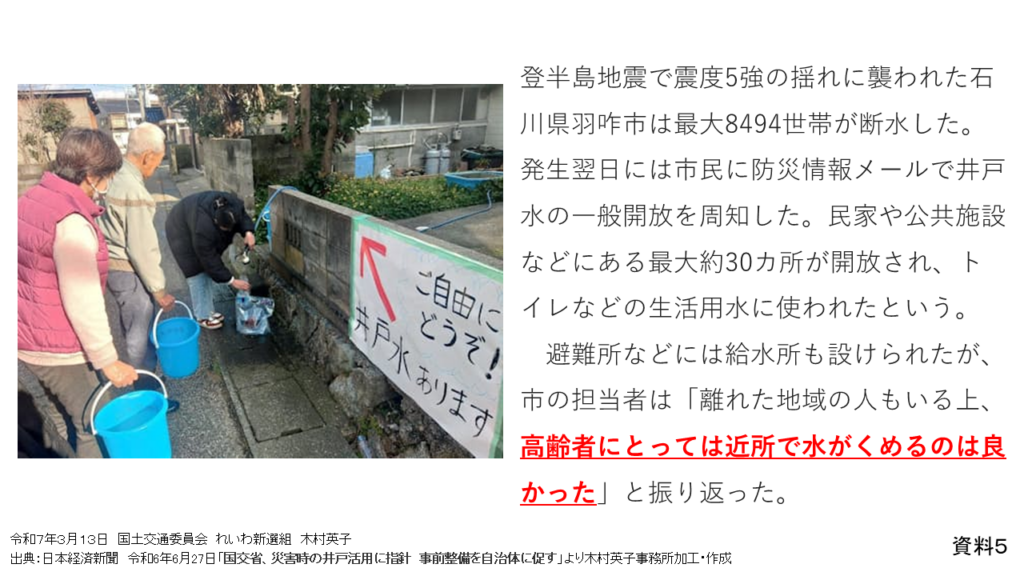

資料5をご覧ください。昨年の能登半島地震でも、石川県羽咋市では地震の翌日には井戸水が一般に開放され、トイレなどの生活用水に使われたそうです。避難所には給水所もあったそうですが、給水所から離れて住んでいる高齢者にとっては近所で水がくめるのはよかったとの声があり、井戸が高齢者や障害者の方の在宅での避難をしている人にとっても命をつなぐ役割を果たしたことが分かります。

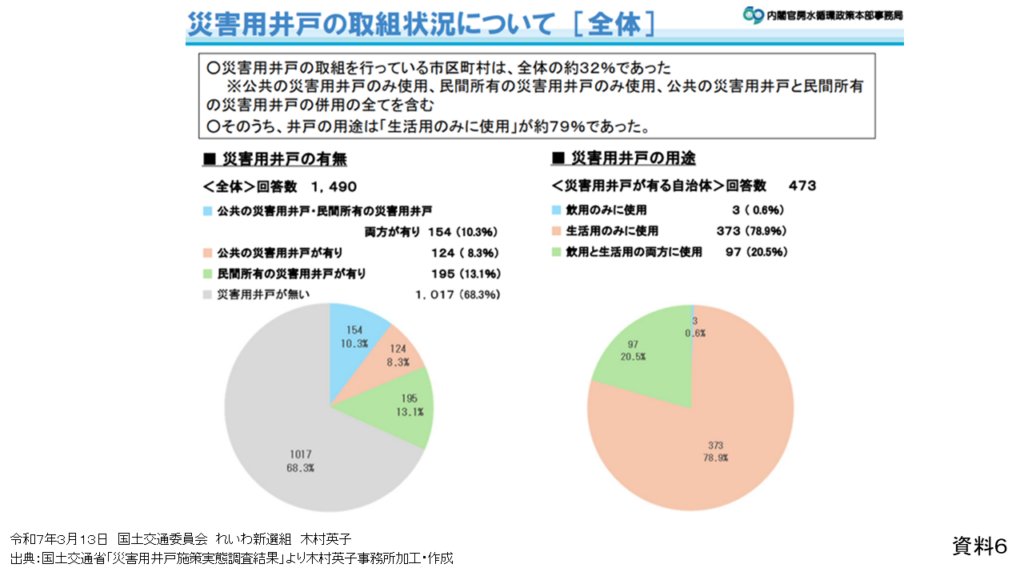

しかし、資料6のとおり、全国の自治体のうち、災害用井戸に取り組んでいる自治体は3割程度しかなく、7割近くの自治体では活用されていない状況にあり、自治体への取組の促進が課題とされています。特に個人が所有する井戸の活用については、自治体と個人の方が災害時に井戸を使うことについて協定を結ぶ取組をしている自治体もあります。しかし、公表の際、プライバシーの問題や、維持管理費や水質検査費用、電気代などの負担の問題があり、なかなか活用が進まない状況にあります。このような状況の中、個人所有の井戸の協定促進のために、自治体が独自に補助金を出しているところもあります。

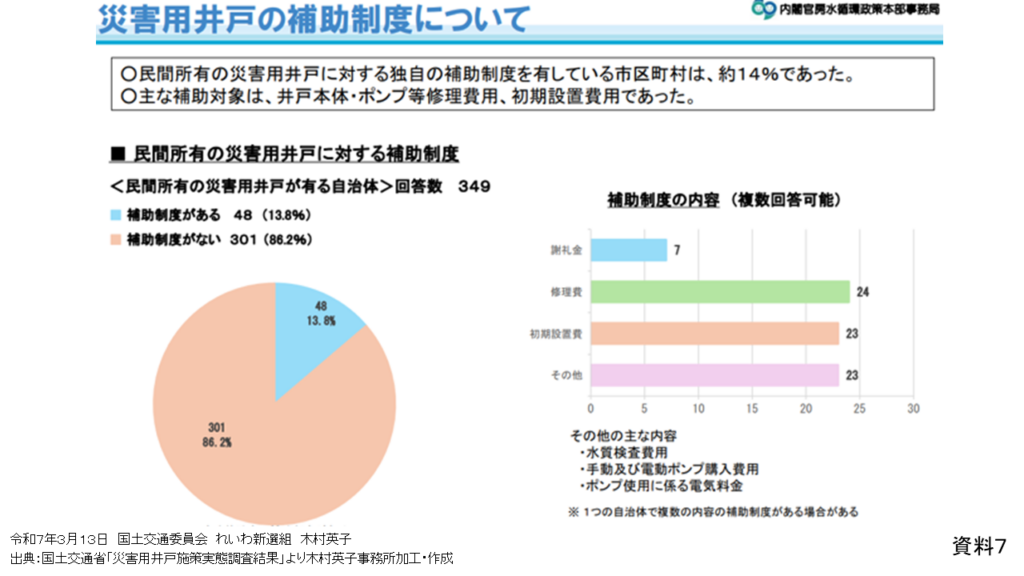

次に、資料7をご覧ください。

全国で民間井戸の活用をしている349の自治体のうち、補助制度があるのは48自治体であり、設置や修繕、維持費用、水質検査費用などを補助している自治体もあります。例えば、さいたま市では、さいたま市自主防災組織補助金交付要綱を定め、設置補助と水質検査補助を行っており、地元住民でつくる自主防災組織が消火器や井戸ポンプ等を購入する際、最大で費用の4分の3を補助しています。

現在、井戸の活用については、自治体が公園や学校などに井戸を新しく設置する際、費用については国の補助制度がありますが、個人宅への井戸の設置や維持管理の費用については国庫補助金がありません。今回国が作成している井戸のガイドラインでは、災害時に備えて自治体が個人と協定を結ぶことが推奨されていますが、少なくとも協定を結んだ個人所有の井戸については、修繕費用や水質検査費用、電気代など維持管理費用を補助するべきだと考えます。

いつ地震が起こるかも分からない状況ですから、現在日本にある個人所有の井戸を活用しての防災対策を早急に備える必要があります。ですから、個人所有の井戸活用については、災害時に利用できるように、個人の井戸への補助を国としてすぐに検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(松原誠君)

お答えをいたします。

能登半島地震において水道施設に大きな被害が生じたことを踏まえ、国土交通省では、水道施設の耐震化を計画的、集中的に進めていくこととしております。

一方で、この地震におきましては、一部の被災地において地下水や湧水、雨水が生活用水として活用されるなど、災害時における代替水源の重要性が再確認されたところであります。このため、国においては、災害時における代替水源としての地下水等を活用するため、昨年8月に災害時における地下水等活用推進に向けた有識者会議を設置し、ガイドライン策定に向けて検討を進めているところです。

今後、災害用井戸の活用が進むよう、まずは、地方公共団体に対してガイドラインの説明会を実施するなど、技術的助言を行うとともに、地方公共団体における災害用井戸の支援策を含む取組と普及状況を注視し、普及促進のため、必要な対応について関係省庁と連携して早急に検討してまいります。

○木村英子君

早急にお願いいたします。

次に、井戸の活用の一つとして、マンホールトイレの推進について質問します。

災害のたびにトイレ問題が指摘されていますが、障害者、高齢者など、車椅子の方が災害時に使えるトイレは少ない状況にあります。そのような状況を改善するために、私は令和2年7月の国交委員会で、車いすの人でも利用しやすいマンホールトイレを避難所に設置することを各自治体に促すよう提起させていただきました。その結果、令和2年10月には、国交省が内閣府防災と連名で、各自治体に対しマンホールトイレの導入を促す通知を出していただき、令和3年3月にはマンホールトイレのガイドラインの改定も行っていただきました。

そのような取組により、令和元年に約3万6千基だったマンホールトイレは令和5年末には約4万6千基となっており、全国で1万基以上のマンホールトイレが新たに設置されています。

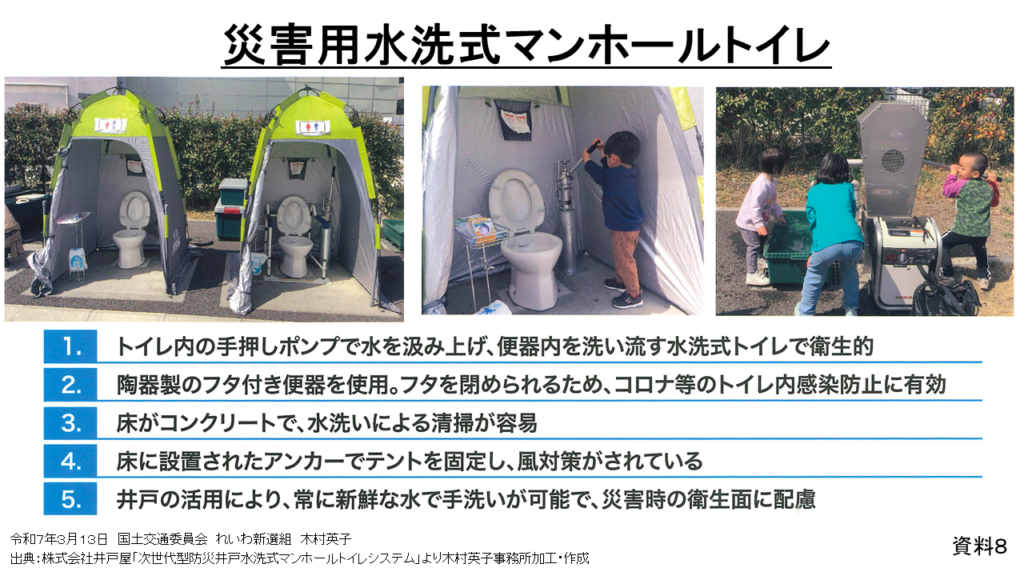

震災では、断水をすることが多い中で、水道や電気が使えなくなっても利用できる井戸とマンホールトイレを併せて整備することによって、災害時のトイレ問題も解決するのではないかと考えます。

例えば、資料8のとおり、現在、井戸を活用することで水洗トイレのように使うことのできるマンホールトイレの開発もされています。こういったマンホールトイレがあれば、災害時だけではなく、ふだんから活用することによって地域の人に井戸の存在を知ってもらったり、緊急時もスムーズに活用できるのではないかと思います。

このように、震災においても井戸の活用が求められていますが、現在のマンホールトイレのガイドラインには井戸の活用がほとんど記載されていません。ですから、新しく井戸を整備する場合には、マンホールトイレに井戸を直接つなげて利用できるように、国交省が作成しているマンホールトイレ整備・運用のためのガイドラインに井戸の活用や補助金について明記するなど、ガイドラインの見直しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(松原誠君)

お答えいたします。

委員ご指摘のとおり、マンホールトイレは災害時において日常使用している水洗トイレに近い環境を迅速に確保することができ、し尿を下水管に流せるため衛生的で、入口の段差がないことから障害のある方や高齢の方なども使用しやすい特徴を有しており、避難所の快適なトイレ環境を確保する上で大変重要であると認識をしております。

国土交通省では、マンホールトイレの普及促進のためガイドラインを策定、公表していますが、このガイドラインにおいて、マンホールトイレの使用にはし尿を流すなどのため水源を確保する必要があることを示すとともに、主な水源の一つとして井戸水を挙げております。

委員ご指摘の災害用井戸につきましても、水源の一つとして活用できると考えられることから、マンホールトイレと併せて災害用井戸の整備も促進できるよう、災害用井戸の支援制度の情報もこのマンホールトイレのガイドラインに追記するなど、早急に検討してまいります。

○木村英子君

こちらも早急にお願いいたします。

次に、電気が使えなくなった際の井戸水の活用について質問します。

震災が起こる前から、ふだんの備えとして井戸の設置を進めていくことが最も重要な防災対策になると考えますが、電気が止まった際にも井戸が利用ができるように代替電源を考えておく必要があると思います。

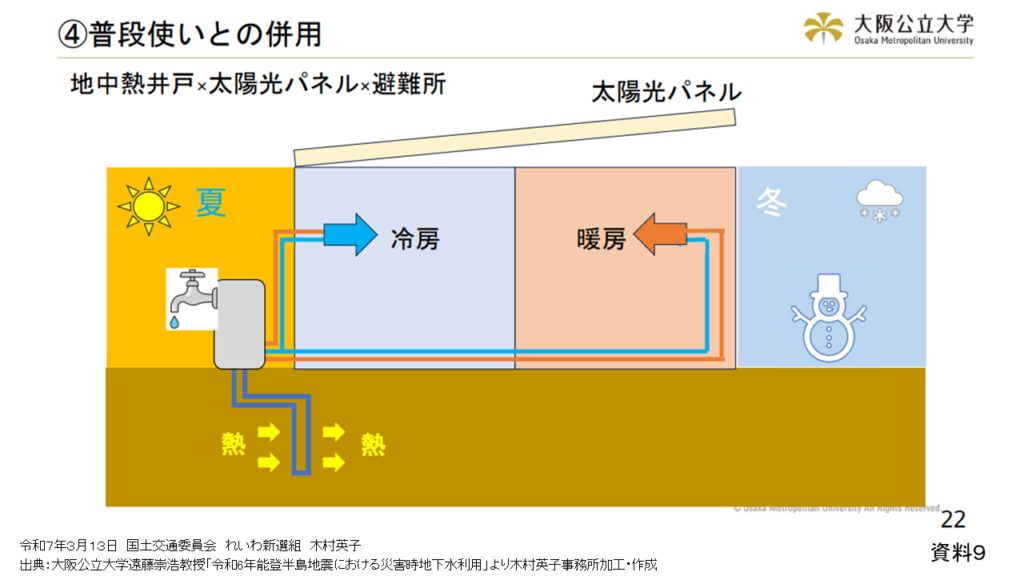

資料9をご覧ください。

ソーラーパネルや地中熱を利用しての井戸の活用は、電気が使えなくなったときの代替電源としてだけではなく、ふだんから使える環境に優しいエネルギーとしても活用できるとされています。

そこで、脱炭素の観点からも、ふだんから環境に優しい井戸の活用が促進されるように、また、いざというときの災害時にも利用できるようにソーラーパネルや地中熱ヒートポンプの設置を推進することを検討していただきたいと思います。内閣官房水循環政策本部事務局と環境省、それぞれお答えをお願いいたします。

○政府参考人(齋藤博之君)

お答えいたします。

委員ご指摘のとおり、電動ポンプを用いている井戸の場合、停電時には利用できない状態になることから、ソーラーパネル等代替電源を確保していくことが重要であると認識しており、災害時地下水利用ガイドラインにおいてもその旨を盛り込む予定であります。

災害用井戸の取組を進めていくに当たり、ソーラーパネル等の代替電源を設置している事例等を自治体に紹介するなどして、代替電源の確保を促進してまいります。

○政府参考人(堀上勝君)

お答えいたします。

環境省では、脱炭素と防災力強化の観点から、避難施設となる公共施設に対して非常用電源としての太陽光発電整備や蓄電池、地中熱ヒートポンプ等の導入の補助を行っております。

この補助事業では、委員ご指摘の災害時の防災用井戸につきまして、そのポンプに太陽光発電設備の電源等を使用する場合なども支援対象になり得ると考えております。

環境省といたしまして、引き続き地域の脱炭素化と災害時の電源確保のため、地方公共団体への支援を進めてまいります。

○木村英子君

是非進めていただきたいと思います。

最後に、井戸の活用のための住民と行政をつなぐ協議の場について質問いたします。

過去の事例を見ても、災害時に命を左右するのは近隣住民との助け合いであることが証明されています。そして、今月には井戸のガイドラインができる予定とされていますが、その推進のためには、井戸の活用に際して、井戸の所有者のプライバシーの問題や井戸を活用した防災訓練、地域住民への周知といった課題があります。

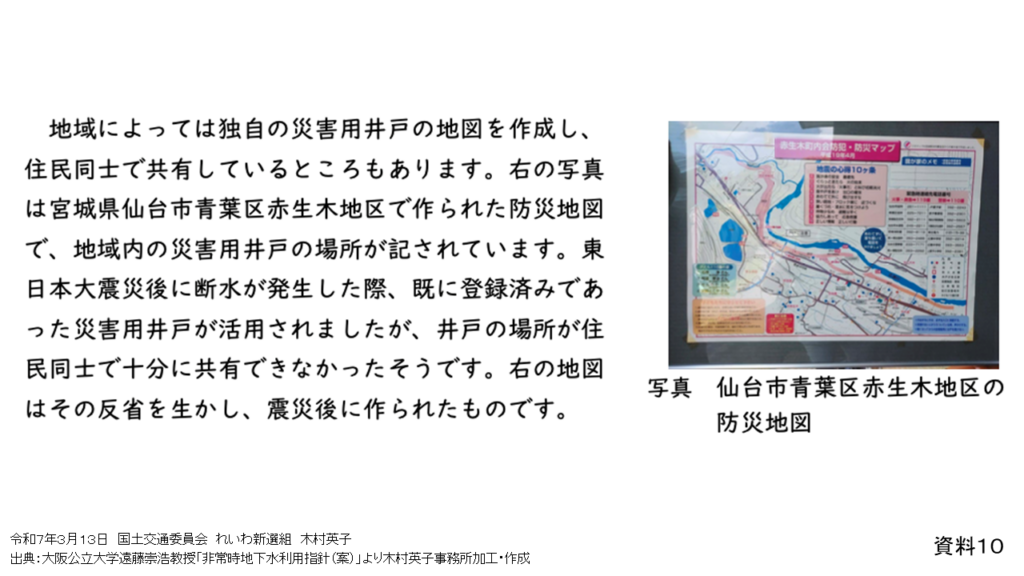

例えば、資料10のとおり、仙台市の取組のように地域限定のマップを作成し地域住民で共有している自治体もあります。また、特に障害者や高齢者など支援の必要な方が井戸を利用する場合、近隣住民の方や行政の支援が最も必要なことから、ふだんから福祉的な支援を行っているケアマネジャーや障害福祉課なども参加しての協議などの話合いの場を設けることが重要だと考えます。

誰も取り残さないインクルーシブ防災を実現するためにも、内閣官房水循環政策本部事務局と厚労省が連携をして、各自治体に対し、井戸の課題について行政と住民が話し合う協議の場などを設置することを推進していただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

○国務大臣(中野洋昌君)

木村委員にお答え申し上げます。

災害用井戸の取組を円滑に進めるための行政と住民が話し合う協議会等の設置ということでご質問をいただきました。

委員に取り上げていただきましたこの災害用井戸の取組というのは、自治体が災害時における井戸水等の活用を想定をし、地域の住民に善意の協力をしていただくということで、災害時の代替水源の確保を図ろうとするものでございます。

こうした災害用井戸の取組の裾野を広げて、そして円滑に運用していくという上では、公助と共助の連携、これが非常に重要であるというふうに認識をしております。このため、災害用井戸の協力者の募集に際しましては、例えば自治会ですとか自主防災組織などと連携をしまして、地域内への呼びかけ、あるいは既存の井戸の情報収集などを行うことも有効であるということで、これもガイドラインに盛り込むこととしております。

委員がご指摘をされましたように、行政と地域との話合いというのが今後促進をされるように、既存の自治会や自主防災組織を活用して意見交換をしている事例などを自治体に紹介をすることや、福祉との連携ということで、ご指摘もございました厚生労働省等と連携をしまして自治体の福祉部局等へこのガイドラインを周知をすることなどによりまして、障害者や高齢者の方にも配慮した災害用井戸の取組というものを促進してまいりたいというふうに思います。

○木村英子君

ありがとうございます。

災害のときにはやっぱり近隣の方に助けてもらうという状況が多い中で、ただ、現実には、障害者の人がその地域に住んでいるか分からないとか、知らない人も多いんですね。やっぱり社会的差別を受けたり、あるいはなかなか外に出られないという状況もありますから、そういう中で、近隣の住民の方に障害者の存在を知ってもらい、災害時には一緒に対応をしていただく、そしてそこに、障害当事者の情報を一番分かっているのは障害福祉課とかの行政ですから、行政と民間の方々との意見交換なり協議というのがやっぱり災害の対策には不可欠だと思いますので、是非進めていただきたいと思います。

以上で終わります。